・SMAとEMAの違いについて知りたい

・SMAとEMAそれぞれどのように活用すべきか知りたい

本記事のテーマ

移動平均線のSMAとEMAの違いや活用法を徹底解説

<スキャル歴12年の専業_億トレーダーがお届け>

FXやCFDのチャート分析に欠かせない移動平均線ですが、「SMAとEMAの違いがわからない」「どちらを選べばトレードで勝ちやすくなるのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。SMAとEMAにはそれぞれにメリットとデメリットがあり、どちらに優位性があるのかが決まっているわけではありません。

本記事では、SMA(単純移動平均線)とEMA(指数平滑移動平均線)の仕組みや特徴、向いているトレードスタイルを解説します。プロも実践する期間設定や勝てる使い方など、理論と実戦の両面からも比較します。初心者でも今日から役立つ実践ノウハウを手に入れましょう。

SMA・EMAとは?移動平均線の基本

そもそも移動平均線のSMA・EMAとはどのようなものなのでしょうか。以下2つの項目から解説します。

移動平均線の基本

・SMAとEMAの基本的な違い

それぞれ見ていきましょう。

移動平均線の基礎とその役割

移動平均線(MA:Moving Average)は、テクニカル分析の「基礎体力」ともいえる指標です。どんなトレードでも一度は触れるラインですが、その本質や効果をきちんと理解している人は意外と少ないものです。

ローソク足だけではわかりづらい相場の流れをなめらかな線で可視化できることが、移動平均線の最大のメリットといえます。

移動平均線はトレンド把握の王道インジケーター!

SMAとEMAの基本的な違い

SMA(単純移動平均線)は、設定期間の終値を単純平均した値を線でつなぐものです。一方、EMA(指数平滑移動平均線)は「直近の価格」により重みをかけて計算され、SMAよりも新しい値動きに敏感に反応します。

SMAとEMAの特徴

・EMA:反応が早く、トレンドの初動や短期売買で活躍

どちらが優れているというよりも、「使い分けが勝率に直結する」と覚えておきましょう。

時間足やトレードスタイルによって使い分けるのがおすすめ!

SMAとEMAの計算式と仕組みの違い

ここからは、SMAとEMAの計算式や仕組みの違いを解説します。

SMAとEMAの計算式と仕組みの違い

・EMAの計算方法

・SMAとEMAの重み付けの違い

順番に見ていきましょう。

SMAの計算方法

SMAは非常にシンプルで、指定期間の終値を合計して期間で割るだけです。

たとえばSMA5なら直近5本の終値を合計し、5で割ります。これにより、一時的な値動きを平均化した、なめらかなラインがチャート上に表示されます。

SMAの計算は簡単!

EMAの計算方法

一方、EMAは「指数平滑化」と呼ばれる計算式を用いています。

EMA(今日)=終値(今日)×α+EMA(昨日)×(1-α)

α=2÷(期間+1)

このαの値が大きいほど、直近の終値の重みが大きくなります。直近のデータに敏感な反応を見せるのがEMA最大の特徴です。

EMAの計算は複雑だけど式を覚える必要はない!

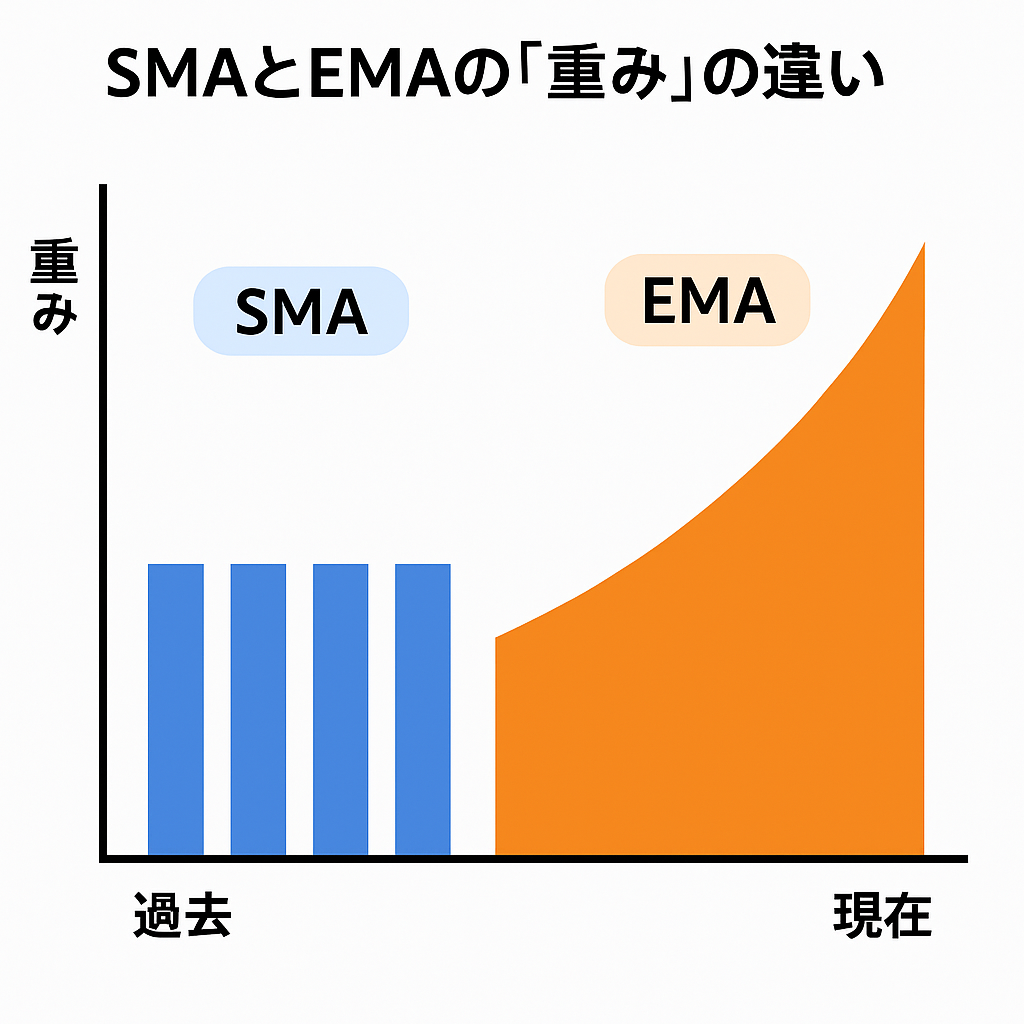

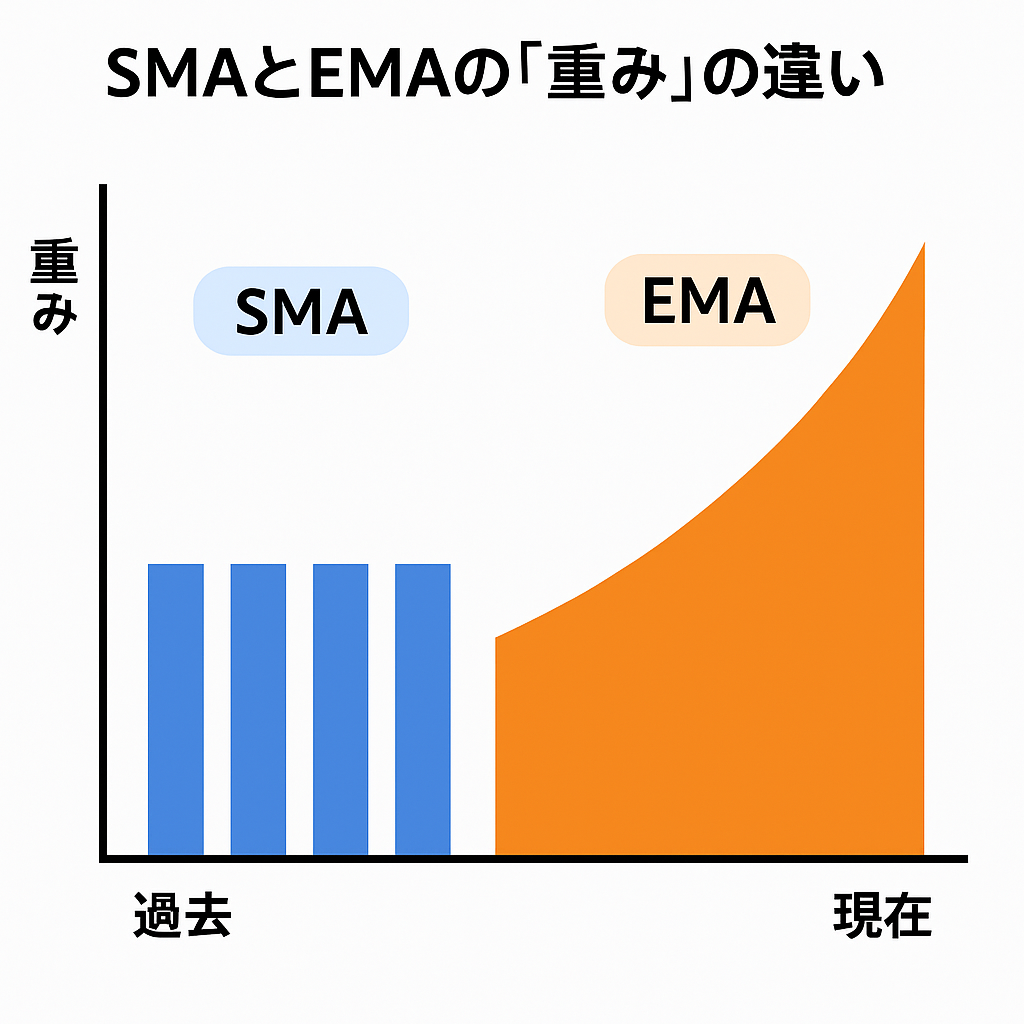

SMAとEMAの重み付けの違い

計算式の違いは、実際の動き方にどう影響するのでしょうか。SMAはすべてのデータを均等に扱うため、滑らかな曲線となり、EMAは直近の値動きに合わせて即座に角度を変えることができます。

この重み付けの違いは、チャート分析の精度やタイミング取りに直結します。

SMAとEMAの重み付けの違い

・EMA:直近データにより強い重み=「変化にすぐ反応」

さきほど解説した計算式は複雑なため、無理に覚える必要はありません。SMAは過去のデータを均等に、EMAは直近のデータに比重を置いた移動平均線と覚えておきましょう。

原理さえ覚えておけばOK!

SMAとEMAのメリット・デメリット比較

ここからは、以下の内容を見ていきましょう。

SMAとEMAのメリット・デメリット比較

・EMAのメリット・デメリット

それぞれ解説します。

SMAのメリット・デメリット

SMAには多くのメリットがあります。まず、突発的な値動きやダマシに強く、中長期的な環境認識に最適です。とくに、100SMAや200SMAは多くのプロが「支持線・抵抗線」や「環境認識の目安」として愛用しています。

しかし、反応が遅いぶん「トレンド初動をつかむのが苦手」なのが弱点です。とくに短期売買では、SMAだけだと乗り遅れやすくなります。

| SMAのメリット | ・ノイズに強く、トレンド全体をしっかり把握できる ・長期足チャートや大局観の確認に向いている ・初心者でも迷いづらく、安定した売買判断につなげやすい |

|---|---|

| SMAのデメリット | ・トレンドの変化・急騰急落にはワンテンポ遅れて反応 ・細かいタイミング取りでは精度が落ちる場合も |

このように、SMAは「大きな流れの把握」には強いものの、素早い売買の判断にはやや不向きな面があります。

SMAでトレンド転換を判断すると、遅れてしまう場面がある!

EMAのメリット・デメリット

EMAの最大の強みは「値動きへの感度の高さ」です。とくにスキャルピングやデイトレードでは「エントリーや決済のタイミング」を逃さないために必須ともいえる指標です。

ただし感度が高いぶん、ノイズにも反応しやすく「ダマシ」に振り回されるリスクもつきまといます。

| EMAのメリット | ・トレンドの初動や転換点、押し目・戻りに素早く反応 ・クロス戦略や短期トレードで圧倒的な武器になる ・短期EMA(8・13・21など)は世界中のトレーダーに愛用されている |

|---|---|

| EMAのデメリット | ・一時的な乱高下やフェイクアウトに過剰反応しやすい ・全体の大きな流れや環境認識は苦手 |

EMAは「早く」「鋭く」エントリーチャンスを見極めたい人に向いているものの、ダマシを避ける工夫やリスク管理が欠かせません。

プライスアクションやほかのインジケーターとの併用でダマシを回避!

SMAとEMAはどちらを使うべき?

SMAとEMAは、それぞれに適しているトレードスタイルがあります。ここでは、以下3つの項目を見ていきましょう。

SMAとEMAの使い方

・短期トレード・デイトレ・スキャルはEMAの出番

・SMAとEMAの組み合わせも有効

順番に解説します。

スイング・長期トレードならSMAが強い味方

まず、長期間にわたりポジションを保有するスイングトレードや、環境認識(大きな流れの把握)を重視したい人にはSMAがおすすめです。なぜなら、SMAはノイズを排除し、相場の本質的なトレンドを滑らかな線として表現してくれるからです。

SMAが長期トレードに適している理由

・相場の大きな流れを見失わず、トレードの方向性をしっかり決めやすい

・レンジ相場やダマシの多い場面でも、SMAは環境認識のブレを最小限にできる

SMAは「どっしりと構えたトレード」や「トレンドに乗り続ける手法」と相性が抜群です。

短期トレードでも長期のトレンドを把握するときはSMAが便利!

短期トレード・デイトレ・スキャルはEMAの出番

一方、5分足や15分足を使う短期売買、とくにトレンド転換や急な値動きで素早く利益を取っていきたい人にはEMAが最適です。EMAは直近の動きに即座に反応しやすく、絶好のエントリーチャンスを逃しにくくなります。

EMAが短期トレードに適している理由

・押し目や戻り売りの判断にも使え、値動きの“転換点”を素早く察知できる

・レンジ相場でもEMAがローソク足を抜けるとトレンド転換のシグナルになりやすい

ただし、感度が高いぶん「ノイズやダマシ」にも注意が必要です。ストップロスや損切りルールを徹底しながら運用するのがコツです。

EMAの動きだけを頼るのではなく、ほかの根拠も組み合わせよう!

以下の記事では、移動平均線を活用した5分足スキャルピングの手法を解説しています。

SMAとEMAの組み合わせも有効

さらに、SMAとEMAを「併用」する組み合わせ戦略も、初心者から上級者まで広く支持されています。これは、短期EMAと長期SMAをチャートに同時表示し、両者が交差する瞬間を売買サインに使うものです。

SMAとEMAの組み合わせ

・逆に下抜けたら「売り」

・クロスの発生前後で出来高や他の指標も合わせて確認するとダマシも減る

こうした組み合わせによるトレード戦略は、エントリータイミングとトレンド判定の両方をバランスよくカバーできる点が大きな強みです。

まずは長期のトレンドを把握することがトレードの鉄則!

トレード精度を高めるSMA・EMAの実践戦略

トレード精度を高めるSMA・EMAの戦略を、以下3つの項目から解説します。

トレード精度を高めるSMA・EMAの実践戦略

・移動平均線+オシレーターの組み合わせ戦略

・自分だけの設定値を見つける重要性

1つずつ見ていきましょう。

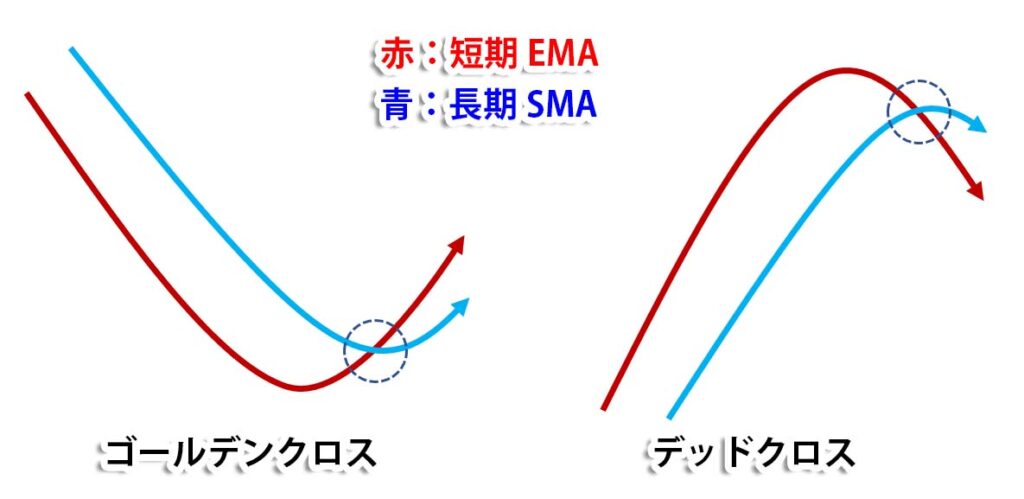

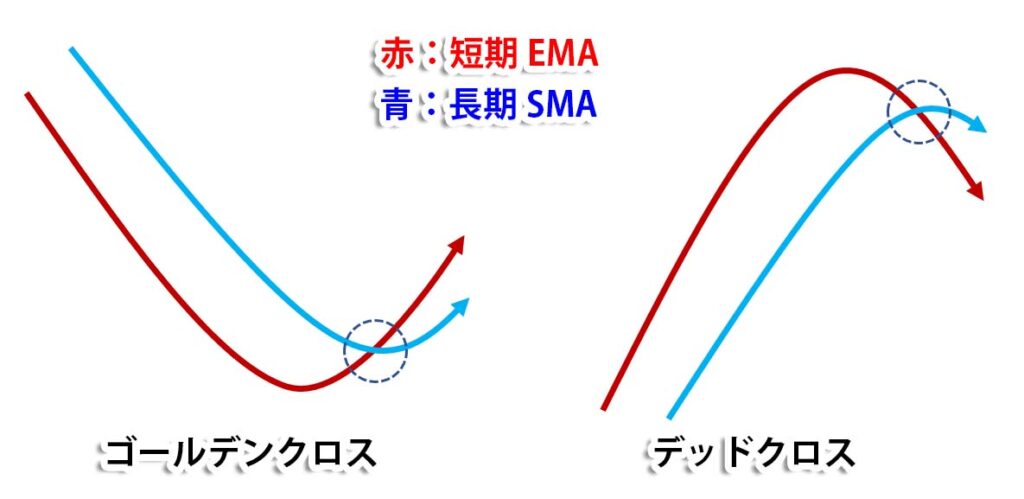

ゴールデンクロス・デッドクロスの活用例

移動平均線同士のクロスは最も有名な売買サインです。とくに、短期EMAと長期SMAの組み合わせは多くのトレーダーがルール化しています。

ゴールデンクロス・デッドクロスの例

・逆に、短期EMAが長期SMAを上から下に抜ける(デッドクロス)→売りシグナル

こうしたクロスは「トレンド転換」の初動を捉えるのに有効です。ただし、レンジ相場やボラティリティの低い相場ではダマシも多くなるため、クロスのあと押しとして出来高やオシレーター(MACD・RSIなど)も組み合わせましょう。

Wトップ・ボトムなどのチャートパターンの組み合わせも有効!

移動平均線+オシレーターの組み合わせ戦略

より実戦的に勝率を上げるには、SMA・EMAだけでなく、他のインジケーターとの組み合わせが効果的です。

移動平均線+オシレーターの組み合わせの例

・移動平均線がサポートラインとして機能しているかどうかMACDで補強

このように、移動平均線とほかの指標のシグナルが複数重なったときだけエントリーといったルールにすれば、ダマシに遭いにくく、ストレスの少ないトレードが実現できます。

エントリーは基本的に複数の根拠が重なったときに絞ろう!

自分だけの設定値を見つける重要性

一般的な設定例やセオリーを紹介してきましたが、最終的には「自分の得意な通貨ペア」「自分の勝ちやすい時間帯」「取引スタイル」に合った設定値を探すのが最も重要です。

実際のチャートで検証(バックテスト・フォワードテスト)を繰り返し、「どんな状況でどんな移動平均線がワークするのか」をデータで分析しましょう。

検証方法の例

・苦手な相場・得意な相場を分析し、自分だけの勝ちパターンを磨く

トレード日誌をつけることで、再現性の高いルールが作れるようになります。

再現性の高さはFX取引においてとても重要なポイント!

代表的な設定例と使い分け方

SMA・EMAは、それぞれどのような期間を設定して、どのように使い分けるのがよいのでしょうか。以下2つの項目で、解説します。

代表的な設定例と使い分け方

・期間設定の応用と注意点

それぞれ確認していきましょう。

トレードスタイル別・おすすめ期間設定

移動平均線は、期間の設定次第で性格が大きく変わります。下記のように、自分のスタイルや狙う時間軸によって使い分けるとよいでしょう。

| トレードスタイル | 移動平均線の設定例 |

|---|---|

| スイング(中長期) | ・SMA50 ・SMA75 ・SMA100 ・SMA200 ・EMA21(補助的) |

| デイトレード | ・SMA25 ・SMA50 ・EMA9 ・EMA21 |

| スキャルピング | ・EMA5 ・EMA8 ・EMA13 |

たとえば、スイングなら100SMAで大きな流れを把握し、デイトレならEMA21をエントリーや押し目の目安に。

スキャルならEMA5やEMA8など、短い期間で素早く反応するラインを重視します。

表示させすぎると判断がぶれるからまずは2~3本に絞ろう!

期間設定の応用と注意点

移動平均線の期間は万能ではなく、ボラティリティや市場のクセにも左右されます。

期間設定の応用

・逆に動きの少ないペアや時間帯は長め設定でダマシ減

・複数ライン(例:EMA8+EMA21+SMA50)を重ねて役割を明確にする

このように、状況に応じて微調整する柔軟さも、勝ち続けるためには必要です。

移動平均線は過信しすぎないようにしよう!

MT4/MT5・TradingViewでの設定方法

ここからは、以下3つの項目にわけて移動平均線の設定方法を確認していきましょう。

MT4/MT5・TradingViewでの設定方法

・TradingViewでの設定手順

・視認性アップのコツ

順番に解説します。

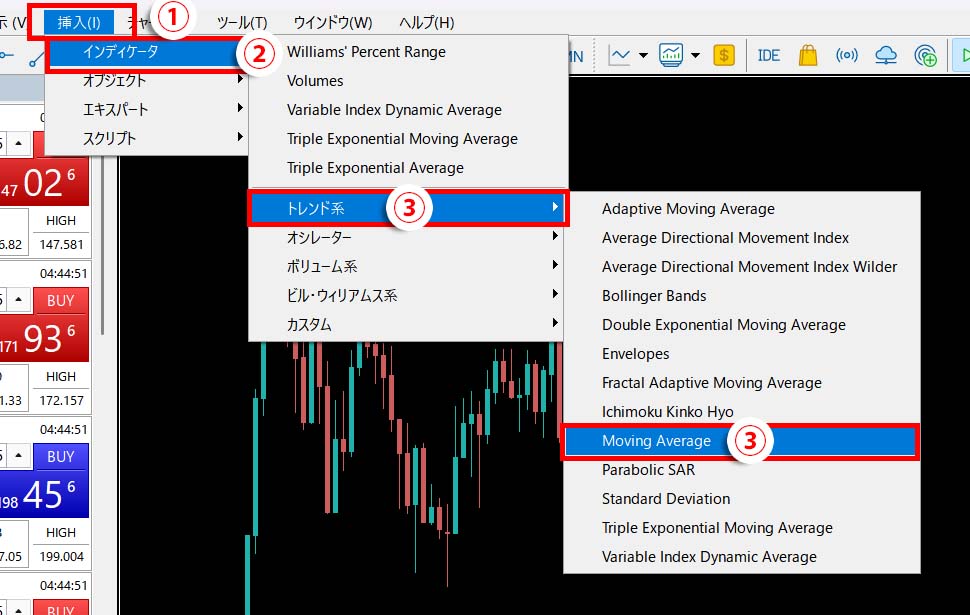

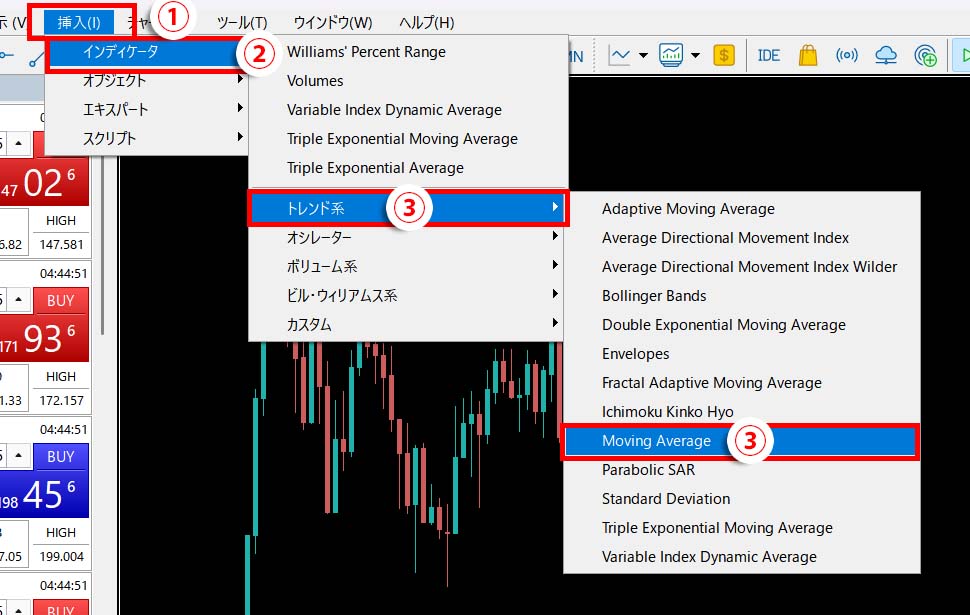

MT4/MT5(MetaTrader 4 / MetaTrader 5)での設定方法

MT4/5なら、移動平均線の設定は簡単です。今回は、MT5を例に移動平均線の設定方法を解説します。なお、MT4もMT5も設定方法に大きな違いはありません。

①「挿入」から「Moving Average」を選択

MT5の画面左上にある「挿入」を選択し、「インディケータ」を選択します。「トレンド系」の「Moving Average」を選択しましょう。

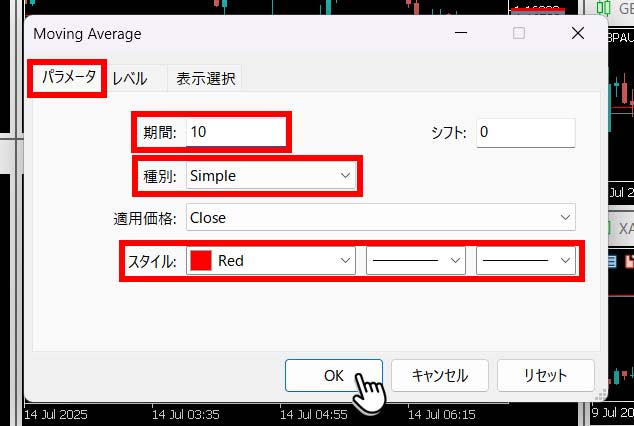

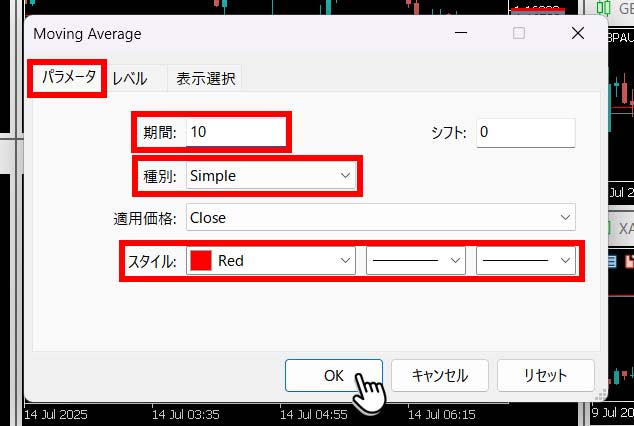

②「パラメータ」を設定して完了

移動平均線の設定画面が表示されるので、期間や種別を設定しましょう。SMA・EMAは以下のように表示されています。

| SMA | Sinple |

|---|---|

| EMA | Exponential |

色や線の太さなどは「スタイル」で変更可能です。SMAとEMAを同時に表示する場合や複数の期間の移動平均線を表示する場合は、色や線の太さを変えると一目で見分けやすくなります。

移動平均線の設定はとても簡単だね!

TradingViewでの設定手順

TradingViewでのSMAやEMAの設定方法も見ていきましょう。

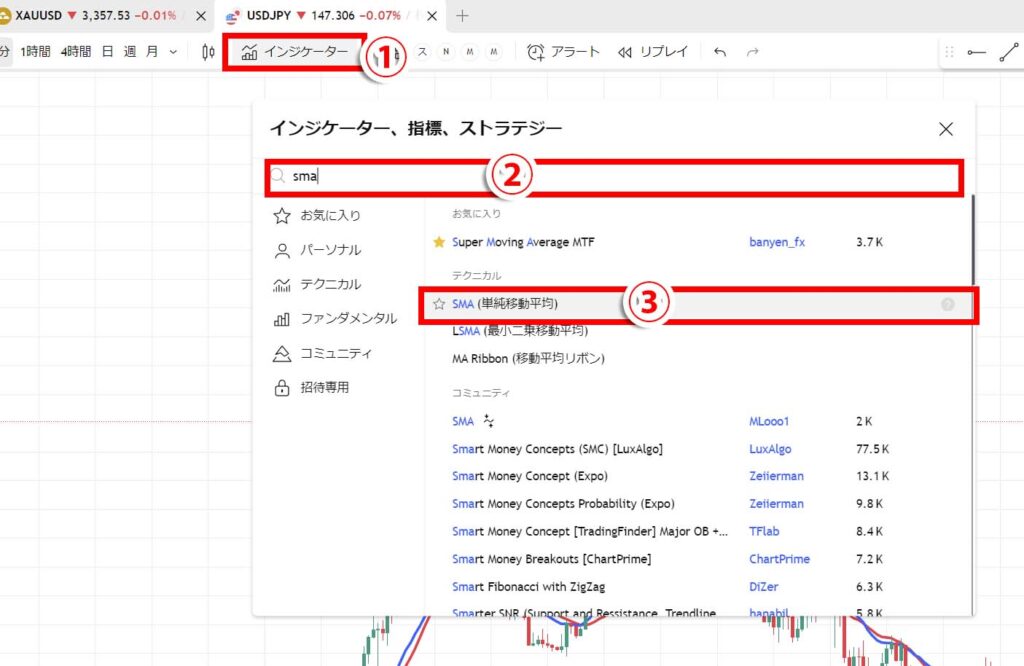

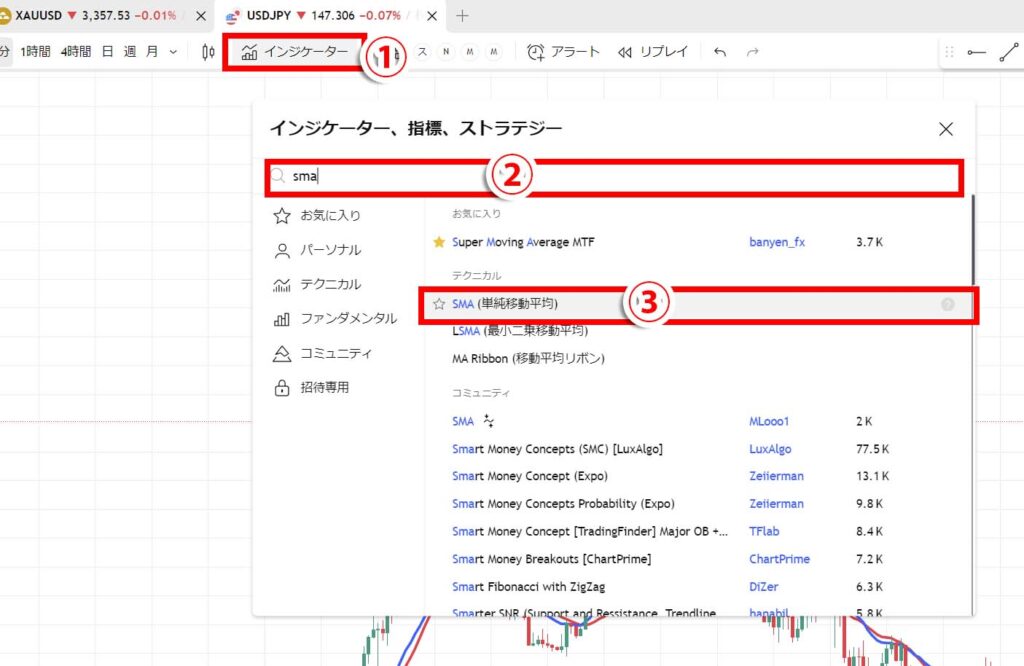

①「インジケーター」から「SMA」または「EMA」を選択

TradingViewの画面左上にある「インジケーター」を選択し、検索窓に「SMA」または「EMA」と入力しましょう。入力内容に応じて「SMA」または「EMA」をクリックすると、チャートに反映されます。

②「パラメーター」を設定して完了

チャートに表示された移動平均線をダブルクリックすると、設定画面が表示されます。「パラメーター」で期間を設定しましょう。移動平均線の色や太さは、「スタイル」から変更可能です。設定を終えてから「OK」をクリックすると、設定内容が反映されます。

複数の移動平均線を表示したときに同じ色だとわかりにくくなるので、色や太さは変更するようにしましょう。

TradingViewも簡単に設定できる!

視認性アップのコツ

複数のラインを使うときは、チャートが煩雑になりがちです。以下のように設定すると複数のラインを表示しても、それぞれ判別しやすくなります。

視認性アップのコツ

・長期は太く、短期は細く設定する

このように設定しておくと、多くの指標を表示しても迷いません。

複雑なチャートは分析しづらくなるから、なるべくわかりやすく!

実戦チャートでの見比べ方と分析ポイント

続いて以下2つの項目から、実践チャートでの見比べ方と分析ポイントを解説します。

実戦チャートでの見比べ方と分析ポイント

・乖離・クロス・反発ポイントの見極め

SMAとEMAの動き出しの差を確認

実際にチャートにSMAとEMAを重ねて表示してみると、急激な値動きやトレンドの転換点で、EMAがいち早く角度を変え、SMAはやや遅れて追いかけていく様子がよく分かります。

たとえばUSDJPYの15分足でSMA20とEMA20を同時表示すると、EMAのほうが先に曲がる場面が多いでしょう。これが「エントリーのタイミング」や「押し目の判断」に大きく関わってきます。

同じ期間で設定してもかなり変わる!

乖離・クロス・反発ポイントの見極め

ローソク足と移動平均線が大きく離れた場合(乖離)は、「行き過ぎ」のサインとして逆張りポイントにもなりやすいです。

さらに、移動平均線同士のクロスはシグナルとしても有名で、多くのトレーダーが活用しています。しっかり検証し、自分の手法やシナリオに活用しましょう。

移動平均線に近づいたときに反発を狙うのが基本!

よくある質問(FAQ)

SMAとEMAは併用したほうが良い?

必ずしも両方を同時に使う必要はありませんが、トレードの目的や戦略に応じて「使い分け」「併用」することで分析の幅は確実に広がります。最初は両方を表示し、比較しながら自分に合う方を探すのがおすすめです。

期間の選び方は?

本記事で解説している設定例やほかのトレーダーの設定を参考にしつつ、実際のトレードで勝率や使いやすさを日誌に記録しながら微調整していくと、自分だけの最適値が見つかります。

「これが正解」というものはない!

EMAとSMAでエントリー精度はどれだけ違う?

EMAは早め、SMAは遅めに反応しますが、どちらが正解というよりは両方を比較し、シナリオを組み立てて使うことが大切です。

WMAや他の移動平均線との違いは?

WMA(加重移動平均)やLWMA(線形加重移動平均)は、さらに直近のデータを強調した指標です。ノイズも増えやすいので、まずはSMAとEMAの違いをしっかり理解しましょう。

まずは何事も基本から押さえよう!

移動平均線だけで勝てる?

単独で使っても一定の効果はありますが、ほかのテクニカル指標や資金管理ルールと組み合わせることで、トータルの精度や安定感が大幅に向上します。

SMAとEMAの違い まとめ

SMAとEMAは、トレーダーにとって重要なテクニカル指標の1つです。仕組みや特徴を正しく理解し、自分のトレードスタイルや狙う相場に合わせて設定・運用できれば、エントリーや決済の判断も格段に精度が上がります。

まずは本記事の内容を参考に、実際のチャートで使い比べてみてください。自分だけの勝ちパターンを見つけ出すことが、長く勝ち続けるトレーダーになるための近道です。