「日本の国の借金は1,000兆円を超えている」というニュースを聞いたことがあるのではないでしょうか。その一方で「日本は世界有数の外貨準備高を持つ国」ともいわれています。これを聞くと「借金があるなら、その資産で返せばよいのでは?」と思う人も多いはず。

しかし国家財政において、この2つは簡単に相殺できるものではありません。今回は国の借金と外貨準備高の関係について、その仕組みと「なぜ別物として考えるべきなのか」をわかりやすく解説していきます。

「国の借金」の正体とは

そもそも「国の借金」と呼ばれているものの正体は何でしょうか。日本の「国の借金」と呼ばれているものは主に「国債(こくさい)」です。国債とは、政府がお金を調達するために発行する債券のことで、簡単にいえば「お金を貸してください」という借用証書のことを指します。

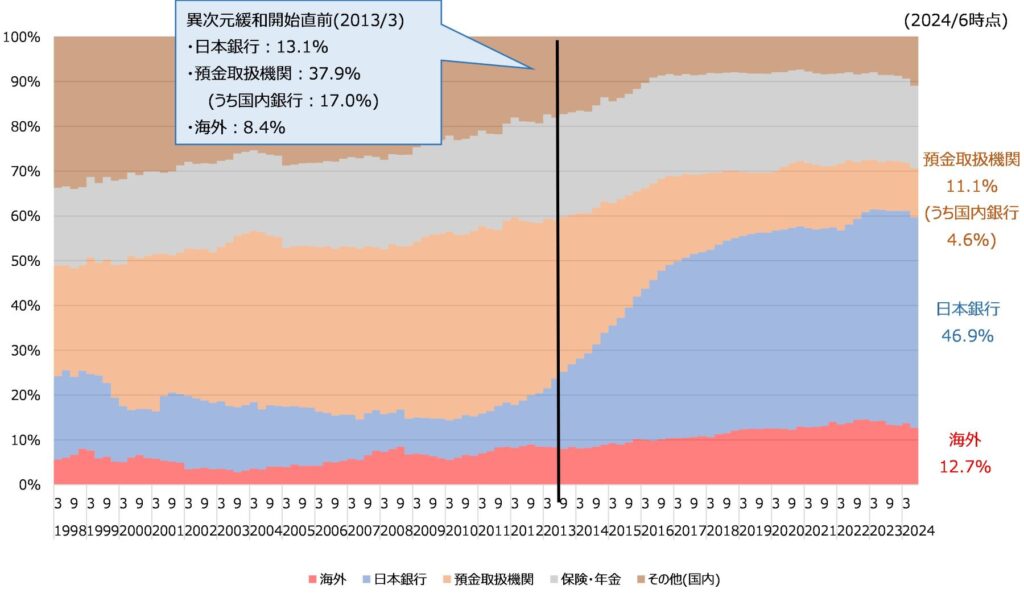

国債の主な購入者、つまり政府にお金を貸している人たちは、以下のような国内の機関や個人です。

- 銀行(メガバンクや地方銀行など)

- 保険会社

- 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)

- 日本銀行(中央銀行)

- 個人投資家

これらの購入者の構成を見ると、国債の多くは実は日本国内で保有されていることがわかります。

つまり「国の借金」の大部分は、実は「日本政府が日本国内の機関や個人から借りているお金」です。だからこそ「国民一人あたり◯◯万円の借金がある」といわれても、それは国民同士でお金を貸し借りしているだけといえます。

外貨準備高とは

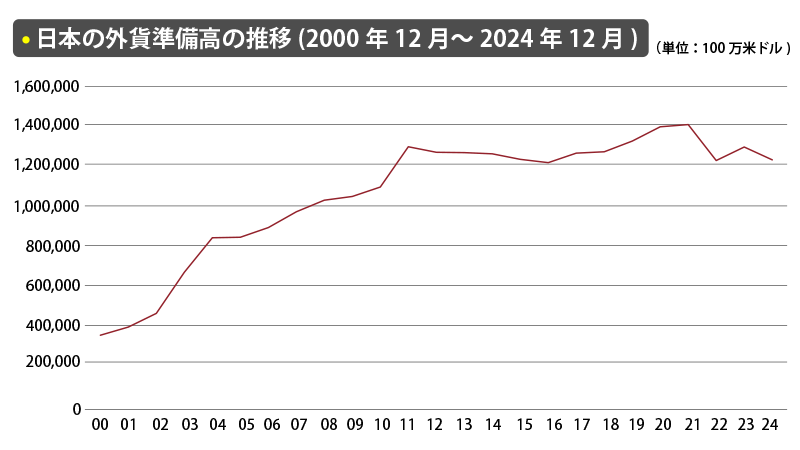

一方で外貨準備高とは、財務省(実務は日本銀行)が保有している外国通貨建ての資産のことです。2024年12月時点で、日本の外貨準備高は約1.2兆ドル(約180兆円)で、中国に次いで世界第2位の規模を誇ります。

外貨準備高の主な内訳を見てみましょう。

- 米国債などの外国証券(外貨準備高の約85%)

- 外貨預金(外国の銀行に預けているお金)

- IMF(国際通貨基金)への出資金

- SDR(特別引出権)

- 金(ゴールド)

これらの資産は、国際的な取引や緊急時に使用できる重要な財産です。外の世界に向けて使える換金性の高い資産といえるでしょう。特に米国債を大量に保有している日本はドル建てでの支払い能力が高く、国際的な信用力が非常に高い国と評価されています。

「借金」と「資産」の違い

会計の仕組みの違い

国債の管理は「国の一般会計(歳出歳入)」で行われますが、外貨準備は「外国為替資金特別会計(外為特会)」という別の会計で管理されています。つまり、完全に別の財布なのです。

家計にたとえるなら、以下のようなイメージでしょう。

- 国債:住宅ローン(ただし、親や親戚から借りている)

- 外貨準備:タンスにしまってあるドル紙幣や外国の銀行口座

このように、そもそも管理している「財布」が違うため、単純に相殺することは制度上も難しいのです。

通貨の違い

外貨準備はドルやユーロなど「外国通貨」で保有されているため、日本政府が円建てで発行している国債の返済には直接使えません。

- 国債の返済:円での支払いが必要(必要なら日本銀行が円を発行できる)

- 外貨準備:ドルや金などの外貨資産(輸入決済や為替介入などに使用)

この通貨の違いは非常に重要な点です。もし外貨準備を国債返済に充てようとすると、まず外貨を円に換金しなければなりません。しかし日本のような大国が巨額の外貨を一度に円に換えると、為替市場が大混乱して円高が進行し、輸出産業に大打撃を与えるでしょう。

目的と役割の違い

国債と外貨準備は、そもそもの存在意義と役割が根本的に異なります。それぞれの主な目的を見てみましょう。

| 国債の役割 | 外貨準備の役割 |

|---|---|

| ・財政支出のための資金調達 ・金融政策の実施手段 ・国内のい安全資産の提供 | ・為替相場の安定化 ・輸入決済のための支払い準備 ・国際的な信用の維持 ・緊急時の国際的な支払い能力の確保 |

このように、国債は主に国内経済の運営と安定のために存在しているのに対し、外貨準備は国際経済における日本の立ち位置を守るための「盾」としての役割を持っています。目的が全く異なるため、一方を他方の返済に充てるという発想自体が、それぞれの本来の役割を損なうことになるのです。

国の借金に対する誤解

「国の借金が多いのに外貨準備もたくさんあるなら、なぜ借金を返済しないのか」という疑問が生まれる主な理由は、以下の3つです。

- メディア報道の偏り

- 家計との混同

- 国債の特殊性への理解不足

「国の借金1,000兆円超」という衝撃的な見出しは目立ちますが、国債の特殊性についての説明は複雑でほとんど報道されません。また、多くの人は家計感覚で国家財政を考え「借金があれば資産で返すべき」と単純に考えてしまいます。

しかし自国通貨建ての国債を発行する国は、理論上は国債をいくらでも発行できるという点で、家計の借金とは根本的に異なるのです。

まとめ

国の借金(国債)と外貨準備高は、管理する会計や通貨の種類、目的が全く異なるため、単純に相殺できるものではありません。国債は主に国内向けの円建て負債であり、外貨準備は対外的な支払い能力を示す外貨建て資産です。

国家財政を考える際には「借金は早く返すべき」という家計の発想ではなく「国債は国内での資金循環の一部」「外貨準備は国際社会での信用の基盤」という視点が重要です。

これからの未来を担う皆さんは借金を悪と捉えるだけでなく、国家財政の複雑さを理解しておきましょう。そして、グローバル経済における日本の立ち位置をより深く考えるきっかけにしていただければと思います。