インタビュー取材にご協力いただいた方

武田 俊太郎(たけだ しゅんたろう)氏 東京大学 大学院工学系研究科・准教授

1987年東京都生まれ。東京大学工学部卒業、東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。博士(工学)。分子科学研究所、東京大学などでの職を経て、現職。光を用いた量子技術の研究に携わり、現在は独自方式の光量子コンピュータ開発に取り組んでいる。著書に『量子コンピュータが本当にわかる!』がある。

今、世界の注目を集めているのが量子コンピュータです。従来のコンピュータの限界を超え、新素材や医薬品、エネルギー開発に革新をもたらすと期待されています。しかし、その仕組みは難解で、誤解や神話も少なくありません。光を使った独自方式で量子コンピュータ開発に挑むのが、東京大学准教授・武田俊太郎先生です。最前線の研究者であると同時に、著書『量子コンピュータが本当にわかる!』を通じて、複雑な量子の世界を一般読者にわかりやすく伝えてきました。量子技術とは何か、量子コンピュータが切り拓く未来の社会像、日本が持つ強みと課題とは。その全貌を武田先生に伺いました。

量子技術とは何か? 小さな世界が生む大きな可能性

―― そもそも量子技術とは何でしょうか?

武田先生:量子とは、原子や電子、光の粒子といった極めて小さなミクロの世界を支配する物理法則「量子力学」に基づく概念です。このミクロな粒子の振る舞いを情報処理や通信、センサーなどに応用しようとする技術が「量子技術」と呼ばれています。従来のコンピュータやスマートフォンに使われている半導体技術も、量子力学を基盤に設計されているため、広い意味では量子技術の一種といえるでしょう。しかし、近年注目されている量子技術は、それらとは区別されることが多いのが実情です。

特に「量子技術2.0」と呼ばれる分野は、量子力学の特徴である「重ね合わせ」や「もつれ」といった性質を積極的に情報処理へ活用するもので、量子コンピュータ、量子通信、量子センサーなどが含まれます。現在「量子技術」という言葉が一般的に使われる場合、多くはこの量子技術2.0を指しています。

―― 量子コンピュータと現在のコンピュータの違いについて教えてください

武田先生:スマートフォンやパソコン、スーパーコンピュータなど、現在普及しているコンピュータは、すべて半導体の電気回路を用いて「0」か「1」の情報を処理する仕組みです。一方、量子コンピュータは、量子力学の原理を計算に取り入れた、全く新しい仕組みのコンピュータです。従来のコンピュータが一度に一つの計算しか進められないのに対し、量子コンピュータは、量子特有の性質「重ね合わせ」状態を用いて「0」と「1」を重ね合わせて表現することで、並列計算を行うことができます。

ただし、この重ね合わせについては誤解も少なくありません。例えば「4つの計算を同時に行えるから4倍速くなる」といった単純な話ではないのです。確かに量子コンピュータは、重ね合わせによって多数のパターンを並行して計算できますが、最終的に取り出せる答えは一度にひとつだけという制約があります。

量子コンピュータの強みは、すべての答えを列挙する計算ではなく、「複数の候補の中から特定の条件を満たすものを見つけ出したり、隠れたパターンを抽出したりする」ことです。例えば、多くの選択肢から最適な解を見つけ出す「組合せ最適化問題」にうまく適用できれば、製造業をはじめとするさまざまな分野に応用できると期待されています。

手作りの回路に宿る、量子研究者のロマン

―― 先生が量子技術の研究を志されたきっかけや、研究者としてのやりがいについてお聞かせいただけますか?

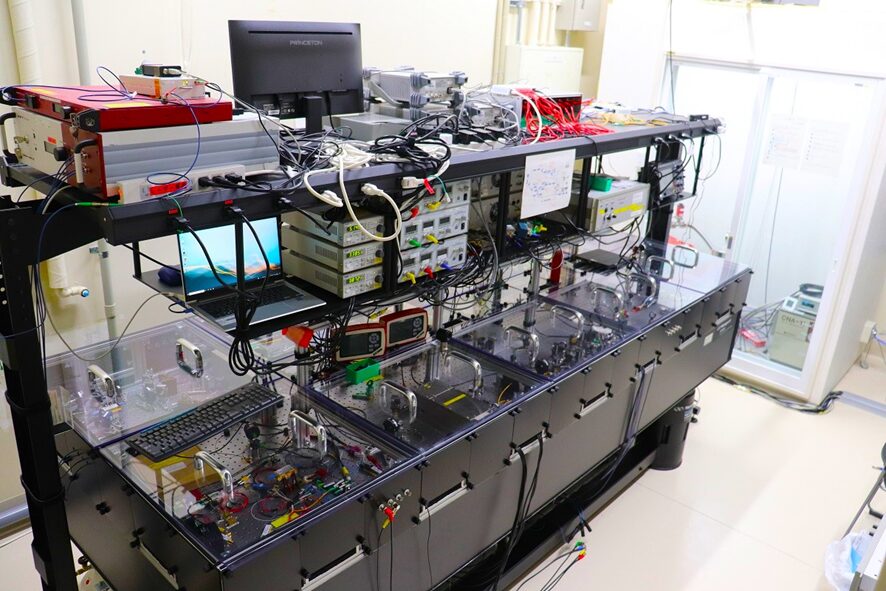

武田先生:大学4年生のとき、さまざまな研究室を見学する中で「量子を自分の手で操作できる」という実験に出会い、強いロマンを感じました。当時は量子技術や量子コンピュータが今ほど注目されていたわけではなく、私自身も純粋に物理実験として楽しんでいました。手作りの装置で量子を自在に操る感覚は、まるで映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のタイムマシンを扱っているようで、子どもの頃のワクワク感と重なりましたね。

―― 工学部での研究は、物理学の探究とはまた違うアプローチになるのでしょうか?

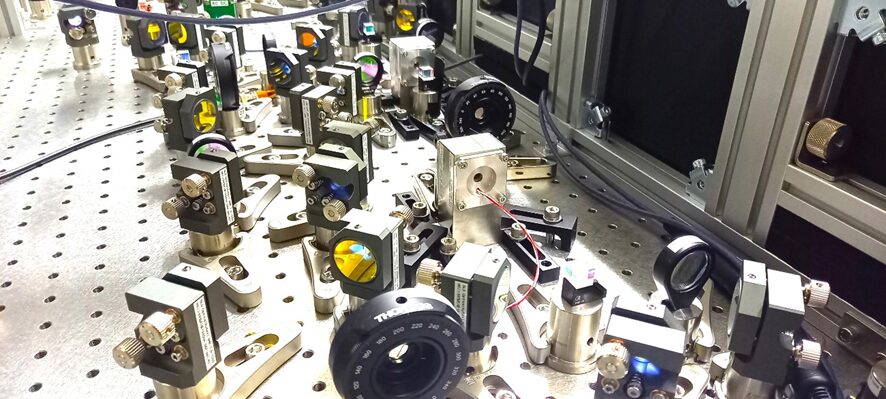

武田先生:私が目指しているのは、物理の真理を純粋に探るというより、工学的なアプローチで物理法則を道具のように使いこなし、量子を自在に操ってその可能性を引き出すことです。光の回路を一つひとつ手作りしながら、思い描いたアイデアを形にしていきます。その過程には成功もあれば、もちろん失敗もあります。でも、その予想外の展開や試行錯誤こそが、ものづくりの醍醐味だと思うのです。今の私にとって、まさにそれが最大のモチベーションになっています。

量子コンピュータが拓く、省エネと革新の未来

―― 先生の研究テーマである量子コンピュータが、現在の技術の限界をどのように超えることができるとお考えでしょうか?

武田先生:従来のコンピュータは、この数十年間で驚異的な進化を遂げてきました。しかし、その発展はすでに限界に近づきつつあります。CPUは半導体の微細加工技術※1の進歩によって性能を高めてきましたが、その技術も物理的な壁に直面しています。一方、AIを支える大規模コンピュータは膨大な電力を消費し、地球規模のエネルギー問題を引き起こしかねないと指摘されています。

こうした背景の中で注目されているのが、量子コンピュータです。従来のコンピュータは演算時に発熱を伴うため多くの電力を必要としますが、量子コンピュータは大幅な電力削減が可能で、究極の省エネ型マシンとして期待されています。さらに、その魅力は省エネルギー性にとどまりません。圧倒的な計算速度によって、新素材の開発やクリーンエネルギー源の創出など、地球規模の課題に新しい解決策を提示できると考えられているのです。

※1微細加工技術:半導体や電子基板、医療用デバイスの製造において、小さな部品や構造を高精度で加工する技術

―― 量子技術は、近い将来、私たちの日常生活にどのような形で浸透していくと予想されますか?

武田先生:近い将来、量子コンピュータや量子センサー、量子通信が普及し、計算能力やセキュリティ、センサーの感度などあらゆる面で飛躍的に進化した「量子情報社会」が到来すると考えられています。その頃には、私たちが今のインターネットやコンピュータを意識せずに使っているように、量子技術もごく自然に生活の一部となっているでしょう。

ただし、「量子コンピュータが小型化してスマートフォンやパソコンのように一人一台持ち歩ける」というイメージは誤解です。実際には、量子コンピュータはスーパーコンピュータのように巨大な施設に設置され、私たちはスマートフォンやパソコンを通じて、その計算能力を必要なときに活用することになるでしょう。現段階では、小型化よりも「確実に動く実用的なマシン」をつくることが最優先であり、当面は巨大な設備で稼働する形が現実的です。

―― 量子コンピュータは、どんな計算でもできるのでしょうか?

武田先生:量子コンピュータは、すべての計算に優れているわけではなく、特定の分野でこそ真価を発揮するマシンです。日常生活で行う計算の多くは従来のコンピュータで十分に処理できるため、「一人一台持ち歩く」といった未来は訪れないでしょう。必要なときだけインターネット経由で高性能な量子コンピュータにアクセスし、裏側でその計算能力を享受する社会が現実的な姿です。

―― 量子コンピュータが特に力を発揮するのは、材料科学の分野だと考えられます

武田先生:量子コンピュータを活用すれば、物質の設計をこれまでにないスピードで行い、従来のコンピュータでは解決できなかった課題にも挑戦できます。例えば、植物は光合成で太陽光を驚くほど効率よくエネルギーに変換します。量子コンピュータで光合成の仕組みを解明し、新しい太陽電池の材料を設計できれば、クリーンエネルギーの開発が一気に加速する可能性があります。

さらに、超電導材料の研究も注目されています。もし常温で超電導が可能になれば、送電時のエネルギーロスはゼロとなり、電力インフラが根本から変わるでしょう。医療の世界でも、量子コンピュータによる薬の設計が進めば、これまで存在しなかった特効薬や、個人の体質に合わせたオーダーメイド医薬品の開発が現実になるかもしれません。

こうして量子コンピュータが材料や物質設計に活用される未来では、航空機用の軽量で丈夫な素材や、電気自動車向けの大容量バッテリーなど、私たちの生活や産業のあらゆる場面に革新が訪れ、社会全体がより便利で豊かになる。そんな未来像を想像することができます。

世界で戦う日本の量子技術と直面する課題

―― 量子技術の進展において、日本は世界のどのあたりに位置しているとお考えでしょうか? また、今後の日本の強みは何でしょうか?

武田先生:量子コンピュータには現在、超電導、イオン、半導体、中性原子、光の5つの主要な開発方式がありますが、日本はどの方式においてもトップレベルの研究者がそろっています。例えば、超電導方式では量子ビット数はまだ海外勢に及ばないものの、東京大学や理化学研究所、富士通などが着実に開発を進め、国産機を次々と発表しています。半導体方式では理化学研究所の樽茶清悟先生、光方式では東京大学の古澤明先生といった世界的な研究者が活躍しています。このように、日本はあらゆる方式において優れた人材を擁していて、センサーや通信技術の分野でも同様に高い競争力を持っています。

―― 量子技術における課題とは何でしょうか?

武田先生:量子技術の分野における最大の課題は人材不足です。この分野への注目や投資が急増しているにもかかわらず、専門家が圧倒的に不足しています。大学には量子関連の研究室がまだ少なく、専門的な人材を育成・輩出できる数が限られているため、多くの企業や研究機関が人材を求めている状況です。しかし、最近では、元々専門家でなかった人々が新たに量子を学ぶようになりました。自分の専門領域と融合させながら量子分野に取り組む人が増え、少しずつ人材不足の解消につながっています。

―― 量子コンピュータにはセキュリティ面の問題があると考えられています

武田先生:量子コンピュータは、1994年にショアのアルゴリズム※2が発表されて以来、現在のインターネットで用いられている暗号を容易に解読できる可能性があるとして注目を集めてきました。もし実用的な量子コンピュータが誕生すれば、現行のセキュリティシステムが崩壊する恐れがあります。

このため、各国では量子コンピュータの本格的な実用化に備え、新たな暗号技術への移行がすでに始まっています。対策は主に2つあります。1つは、量子コンピュータが苦手とする数学的問題を利用した、従来のコンピュータでも使用可能な「耐量子コンピュータ暗号(Post-quantum cryptography:PQC)」への移行。もう1つは、量子コンピュータでも解読できない「量子暗号」の開発です。後者については日本でも情報通信研究機構(NICT)を中心に研究が進められており、実証実験が行われています。

※2ショアのアルゴリズム:古典コンピュータでは計算に非現実的な時間がかかる大きな数の素因数分解を、量子コンピュータを用いることで解読できるアルゴリズム

―― 量子技術の研究開発における国際的な状況と、それに伴う法的・倫理的課題について、どのように考えていらっしゃいますか?

武田先生:国際的に見ると、量子技術の研究は国主導で進められることが多く、特に中国は巨額の予算と人材を投じ、量子通信や暗号の分野で他国を圧倒する勢いを見せています。アメリカではGoogleやIBMといった企業が研究を牽引し、日本やヨーロッパでは国・大学・ベンチャー企業が協力して開発を進めている状況です。

量子技術は、自動運転やドローンといった新技術と同様に、今後、法的課題や倫理的議論を引き起こす可能性があります。ただし、現段階ではまだ本格的な議論は始まったばかりだといえるでしょう。

日本発の光量子コンピュータが切り拓く、新たな技術革新の世界

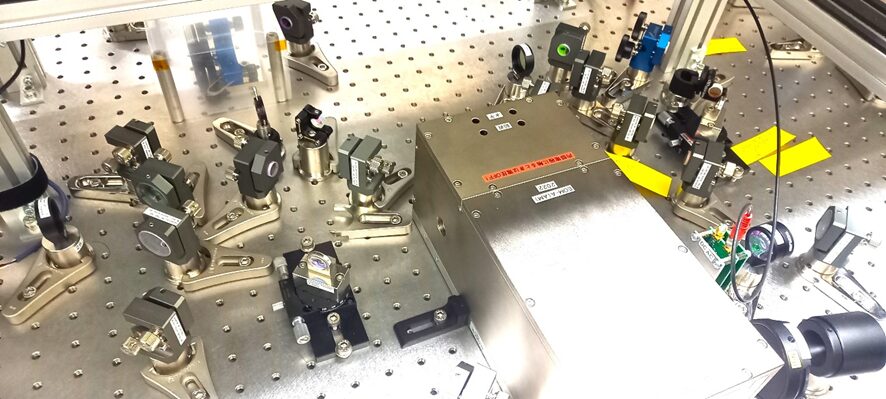

―― 光量子コンピュータ研究において、日本が国際的に優位性を持つと考えられる要因について教えてください

武田先生:私が取り組む光量子コンピュータの分野は、古澤明先生をはじめとする先駆的な研究者によって築かれた領域で、日本が特に強みを持つ分野です。NTTの光通信技術の蓄積や、浜松ホトニクスによる高性能光センサー技術など、高度な光技術の基盤が研究開発に大きな優位性をもたらしています。今後は、こうした光技術と量子技術を融合させることで、国際競争力の高い新しい研究成果や産業を生み出し、世界をリードする可能性が十分にあると考えています。

―― 最後に、この記事を読んでいる方へメッセージをお願いします

武田先生:量子技術は、今まさに挑戦のチャンスが広がる、非常に刺激的な分野です。注目が高まり投資も増えている一方で、技術自体はまだ未成熟で、未知の課題が多く残されています。量子コンピュータの研究は、ハードウェア開発、プログラミング、エラー処理など多様な領域に分かれ、それぞれに専門知識が活かされます。ハードウェア開発では物理や工学の知識が求められ、ソフトウェア分野ではプログラミングやアプリ開発のスキルが力を発揮します。大切なのは、漠然と興味を持つだけではなく、自分の得意分野や関心がどの領域に重なるのかを見極めることです。量子の世界には多彩な入口があり、自分の強みを活かして未知の可能性を切り拓くことができる。そんな未来が、この分野には広がっています。

武田 俊太郎先生のご紹介リンク:

– 武田 俊太郎 | 東京大学 工学部 物理工学科 教員紹介