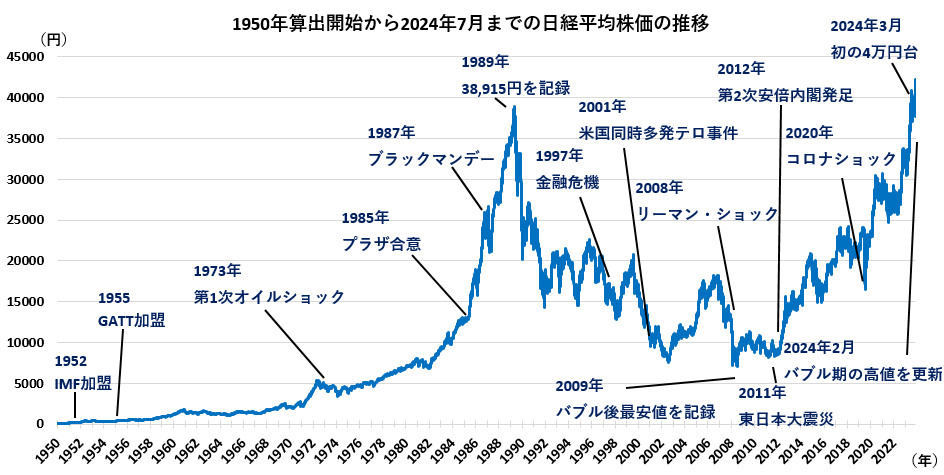

日本経済は1980年代後半のバブル期から「失われた30年」と呼ばれる長期停滞期を経て、今は少しずつ回復の兆しを見せています。

この間に育った世代によって、お金との付き合い方や投資への考え方は大きく違うといえるでしょう。特に、バブルを肌で感じた世代とデジタルネイティブのZ世代では、投資に対する姿勢や価値観がまるで違います。

バブル世代とZ世代それぞれの投資スタイル

バブル世代の「一攫千金」志向

バブル世代は、短期間で大きく儲けることを夢見る傾向があります。バブル期である1980年代後半は株価や地価がどんどん上がり「土地さえ買えば儲かる」という空気が社会を包んでいました。この経験が、彼らの投資スタイルに大きく影響しています。バブル世代の投資の特徴を、以下のようにまとめてみました。

- 不動産や個別株への投資を好む

- 「買い時」と「売り時」を見極める投機的な姿勢

- 短期間での値上がり益を期待

こういった投資スタイルは市場が右肩上がりのときには大きなリターンが期待できますが、下落局面ではリスクも大きくなってしまいます。

Z世代の「堅実な資産形成」志向

一方、Z世代はNISAやiDeCoといった制度をうまく活用して、こつこつと長期的な資産形成を目指す傾向があります。彼らはネットで簡単に金融知識を得られる環境で育ち、若いうちから投資の基本を学ぶ機会に恵まれているといえるでしょう。Z世代の投資の特徴は、以下のとおりです。

- インデックス投資やETFなど、低コストで分散投資を重視

- 毎月一定額を積み立てる「ドルコスト平均法」の活用

- リスクを抑えた長期的な資産形成

このような堅実なアプローチは市場が上下する短期的な変動にあまり左右されず、長い目で見ると安定したリターンが期待できます。金融広報中央委員会の調査によると、20代の投資信託保有率は2018年から2023年にかけて約2倍に増えているのです。

ハイリスク投資にチャレンジする一部のZ世代

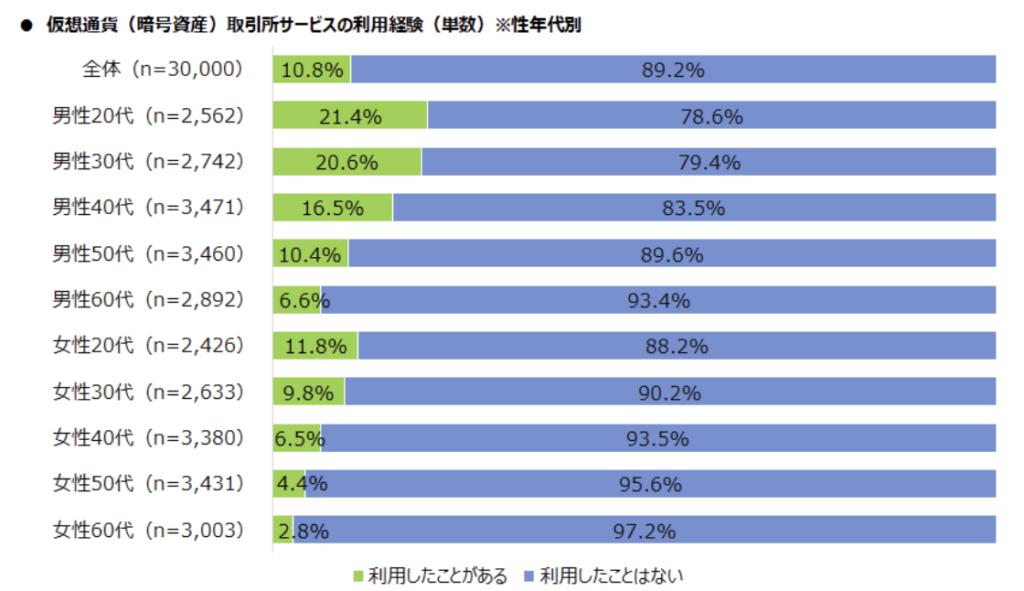

もちろん、Z世代の中には新しいものに積極的にチャレンジする人たちもいます。特に、暗号資産(仮想通貨)やNFT(非代替性トークン)といったデジタル資産に興味を持つ若者は多いです。

利用サービス上位は「楽天ウォレット」「bitFlyer」「Coincheck」

2023年に利用開始したサービス上位は「メルカリのビットコイン取引サービス」「楽天ウォレット」「bitFlyer」」

日本暗号資産取引業協会の調査によると、暗号資産の利用経験がある人の約40%が20代~30代で、Z世代を中心とした若い世代が主な投資家になっているのです。なお、Z世代の中でも以下のように2つのタイプに分かれる傾向があります。

- 長期・分散投資を基本としつつ少しだけ暗号資産にもチャレンジする層

- SNSでの成功事例に影響されて暗号資産やNFTに積極的に投資する層

この二極化は、Z世代の中でもリスクへの考え方や投資の目的が違うことを表しています。デジタルに慣れ親しんでいるからこそ、新しい投資対象にも抵抗なく飛び込めるのかもしれません。

経済環境が投資スタイルを形成する

バブル世代の経済環境

バブル世代は、高度経済成長期の終わりからバブル期にかけて、日本経済が最も輝いていた時代を経験しました。以下のようなこの時代の経済環境は、彼らの価値観や投資行動に深く根付いています。

- 年功序列・終身雇用制度が当たり前だった時代

- 不動産価格や株価がどんどん上がるのを目の当たりにした経験

- 「土地神話」「株式投資で儲かる」という成功体験

こういった経験から「値上がりを狙って儲ける」という投資の考え方が身についたのです。バブルがはじけたあとも、この時代の成功体験が投資判断に影響することがあります。

Z世代の経済環境

Z世代は、生まれた時からデフレや低成長の経済環境の中で育ちました。彼らの経済観は、親の世代の経験や社会環境から、以下のような大きな影響を受けています。

- 終身雇用が崩れて転職が普通になってきた時代

- 親世代の就職氷河期や非正規雇用の増加を見てきた

- インターネットで誰でも簡単に情報を得られる環境

- 年金がもらえるか不安で自分で準備する必要性を感じている

このような環境で育ったZ世代は安定した収入源を確保することと、長い目で見た資産形成を大切にする傾向があります。金融庁の「金融リテラシー調査」によると、20代の約70%が「老後の資金は自分で準備する必要がある」と考えており、年金だけに頼らない意識が高いことがわかります。

投資感覚の違いから学ぶこと

バブル世代から学べるポイント

バブル世代からは、市場の循環性への深い理解を学べるでしょう。彼らはバブルとその崩壊を実際に経験したからこそ、市場の上昇と下落のサイクルを肌感覚で理解しています。

また、バブル崩壊後に資産価値が急激に下落した経験から、リスク管理の重要性という貴重な教訓も得られます。こうした実体験に基づく市場感覚は、投資において非常に価値のあるものとなるでしょう。

Z世代から学べるポイント

Z世代からは、デジタル時代ならではの情報収集の巧みさを学べます。彼らはデジタルツールを駆使して投資情報を効率的に集め、分析する能力に長けています。

また、日本市場だけでなく世界中の投資機会に目を向けるグローバルな視点も特徴的です。さらに、長期・分散・積立という投資の基本原則を理論に基づいて実践する姿勢も、Z世代から学べる重要なポイントといえるでしょう。

それぞれの投資感覚を組み合わせる

バブル世代とZ世代、それぞれの経験から生まれた投資の知恵を組み合わせることで、より強固な投資マインドを育むことができるでしょう。たとえば、バブル世代の市場経験とZ世代のテクノロジー活用能力が合わされば、以下のような賢い投資判断ができるようになります。

- 経済環境の変化に柔軟に対応する

- さまざまな投資方法を学んでみる

- 自分のリスク許容度を正しく理解する

こういった原則を心がけることで、どんな経済環境でも柔軟に対応できる投資家になれるでしょう。世代間で知恵を分かち合うことで、より強い投資戦略が生まれるのです。

まとめ

バブル世代とZ世代の投資感覚の違いは、それぞれの経済環境から自然に形成されました。世代間の対話を通じて経験を共有することで、バブル世代の市場感覚とZ世代のテクノロジー活用能力を組み合わせた、より賢明な投資判断が可能になります。

投資を成功させる鍵は、経済環境の変化に応じて考え方を柔軟に調整する姿勢にあり、これこそが世代を超えた投資の知恵といえるかもしれません。自分のペースで投資を進めながらも、異なる世代の知恵を取り入れることで、より豊かな投資を実現できるのではないでしょうか。