地球温暖化を防ぐために、世界中で「脱炭素」への取り組みが進んでいます。その中でも特に注目されているのが、ガソリン車から電気自動車(EV)への転換、いわゆる「EVシフト」です。

自動車産業は日本経済を支える大切な産業ですが、このEVシフトによって、これまであった仕事が減り、新しい仕事が生まれるという大きな変化が起きています。今回は、脱炭素社会への転換が私たちの働き方にどんな影響を与えるのか、そして若い世代がこれからどのような準備をすればいいのかを見ていきます。

世界で進むEVへの転換

なぜEVが注目されているのか

世界の温室効果ガス排出量のうち、車やトラックなどの運輸部門が全体の約2割を占めています。ガソリン車は走るときに二酸化炭素(CO2)を出しますが、EVは走行中にCO2を出しません。そのため、地球温暖化を防ぐための重要な手段として期待されています。

EUは2035年以降、実質的にガソリン車の新車販売を禁止する方針を打ち出しました。中国も2035年までに従来型のガソリン車をゼロにする計画を発表しています。日本でも2050年カーボンニュートラル(温室効果ガスの排出を実質ゼロにすること)を目指しており、EVへの転換が加速しています。

急速に広がるEV市場

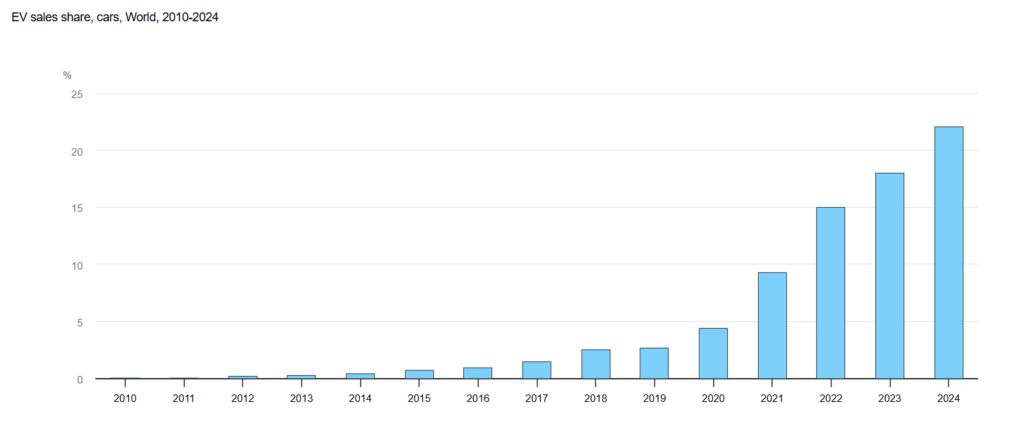

以下のグラフのとおり、世界のEV市場は驚くべきスピードで成長しています。2025年の世界全体でのEV販売台数は約2,130万台に達し、新車販売全体に占める割合は24%前後まで上昇しました。特に中国では普及率が51%に達し、欧州でも25%を超えるなど、主要市場での普及が急速に進んでいます。

この成長は今後も続くと予測されており、2030年には世界のEV販売台数が約4,010万台に達する見込みです。一方、日本国内のEV普及率は2024年時点で約2.6%と、世界の主要市場と比べて大きく遅れているのが現状です。

EVシフトで消える仕事

エンジン関連の仕事が減少

ガソリン車のエンジンには約3万個もの部品が使われていますが、EVのモーターに必要な部品は数百個程度です。この違いが、多くの仕事に影響を与えます。

経済産業省の試算では、2030年までに自動車関連産業で約30万人の雇用に影響が出ると予測されています。また、米系コンサルティング会社の試算では、国内部品メーカーの約70万人の就業者のうち約8万人の雇用が2050年までに失われる可能性があるとされています。

- エンジン部品の設計や製造に関わる技術者

- トランスミッション(変速機)関連の技術者

- 排気システムの製造に携わる人

- ガソリンスタンドのスタッフ

整備士の仕事も変わる

自動車整備士も大きな変化に直面しています。オイル交換、エンジンの点検・修理、排気系統のメンテナンスなど、これまでの整備業務の多くがEVでは必要なくなります。全国自動車整備振興会連合会の調査によると、整備士の約4割が「EVの普及により仕事内容が大きく変わる」と答えています。

EVシフトで生まれる新しい仕事

急成長するバッテリー産業

一方で、EVシフトは多くの新しい雇用を生み出しています。国際労働機関(ILO)の報告では、グリーン経済への転換により、世界全体で2030年までに約2,400万人の新しい雇用が生まれると予測されています。

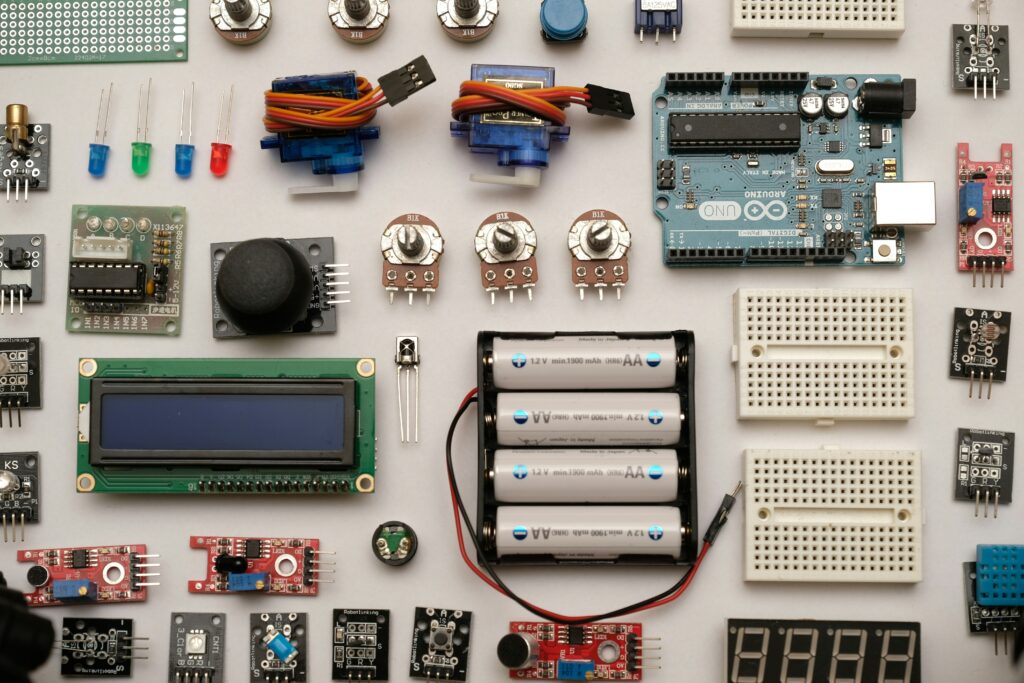

最も注目されているのがバッテリー関連の仕事です。EVの心臓部であるリチウムイオン電池の開発、製造、リサイクルには、化学、材料工学、電気工学など幅広い知識が必要です。パナソニックエナジーでは、2025年までにバッテリー関連技術者を現在の3倍にあたる1,500名まで増やす計画を発表しました。

再生可能エネルギー分野も拡大

太陽光パネルの設置技術者、風力発電のメンテナンス技術者、エネルギー管理システムの開発者など、新しい職種が次々と生まれています。

環境の専門家が求められる時代

特に需要が増えているのが「サステナビリティ・コンサルタント」です。

サステナビリティ・コンサルタント:企業が環境・社会・ガバナンス(ESG)の課題に対応し、持続可能な経営を実現するための戦略立案や実行を支援する専門家のこと

上場企業には環境に関する情報の開示が求められており、企業の排出量を計算したり、削減戦略をアドバイスしたりできる専門人材が不足しています。

- バッテリー技術者・研究者

- 再生可能エネルギーの設置・メンテナンス技術者

- 充電インフラの設計・運営スタッフ

- 環境データアナリスト

- サステナビリティコンサルタント

これらの新しい仕事に共通するのは、「環境」と「技術」の両方の知識が求められる点です。

必要なスキルと学び直し

リスキリングの重要性

産業構造の変化に対応するため、「リスキリング」が重要になっています。

リスキリング:新しい職業に就くために必要なスキルを学び直すこと

日本政府も、2024年度から5年間で1兆円規模のリスキリング支援策を打ち出しています。自動車メーカー各社も、従業員の再教育プログラムに力を入れており、エンジン技術者がバッテリー技術者へと転換するための研修を実施しています。

求められるスキルの変化

従来の機械工学の知識に加えて、電気・電子工学、ソフトウェア開発、データ分析などのスキルが重要になっています。EVは「走るコンピューター」とも呼ばれ、自動運転技術やインターネットに接続する技術との融合が進んでいるためです。

また、文系の若い世代にとっても、環境経営やESG投資、カーボンクレジット取引など、脱炭素に関連する新しいビジネス領域が広がっています。

ESG投資:環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3つの観点を重視して行う投資手法のこと

カーボンクレジット取引:温室効果ガスの削減量や吸収量をクレジット(排出権)として数値化し、企業間で売買する仕組みのこと

脱炭素社会に向けて今からできる準備

学び続ける姿勢を持つ

まず大切なのは、変化を恐れず、学び続ける姿勢です。脱炭素への転換は、今後20〜30年かけて進む長期的な変化です。一つの専門分野を深めることも大切ですが、同時に幅広い知識を持ち、新しいことを学ぶ柔軟性が求められます。

具体的には、自分の専攻に加えて、環境問題やエネルギー問題についての基礎知識を身につけることをお勧めします。大学の副専攻や、オンライン学習プラットフォームを活用すれば、無理なく学習できます。

デジタルスキルを身につける

データ分析、プログラミング、AIの基礎知識などは、どの業界でも必要とされるスキルになっています。文系・理系を問わず、基本的なデジタルリテラシーを身につけておくことが重要です。

実際の現場を体験する

インターンシップやボランティア活動を通じて、実際の現場を体験することも有効です。再生可能エネルギー企業や環境NPOでの活動は、教科書では学べない生きた知識を与えてくれます。

まとめ

脱炭素社会への転換は、一部の産業や職業に厳しい影響を与えます。しかし同時に、それは新しい可能性の扉を開くチャンスでもあります。EVシフトによって消える仕事がある一方で、バッテリー技術、再生可能エネルギー、環境コンサルティングなど、多くの新しい仕事が生まれています。

重要なのは、この変化を脅威ではなく機会として捉え、必要なスキルを身につけていくことです。若い世代には、専門知識に加えて、環境問題への理解、デジタルスキル、そして何より学び続ける姿勢が求められています。脱炭素時代の働き方は、私たち一人ひとりの選択と行動によって形作られていきます。