私たちの暮らしに大きな影響を与える経済成長。

日本企業は、万が一に備えて内部留保を増やすという方針を取り続けてきました。一方で、米国企業は新しい技術やサービスに積極的に投資するという戦略を選びました。

この30年間で、日米間の経済力に大きな差が生まれています。

なぜこのような違いが出てきたのでしょうか?また、これからの日本はどうなっていくのでしょうか?

若い世代の将来にも関わる重要な問題を、わかりやすく解説していきます。

日本企業がこだわり続けた「内部留保」

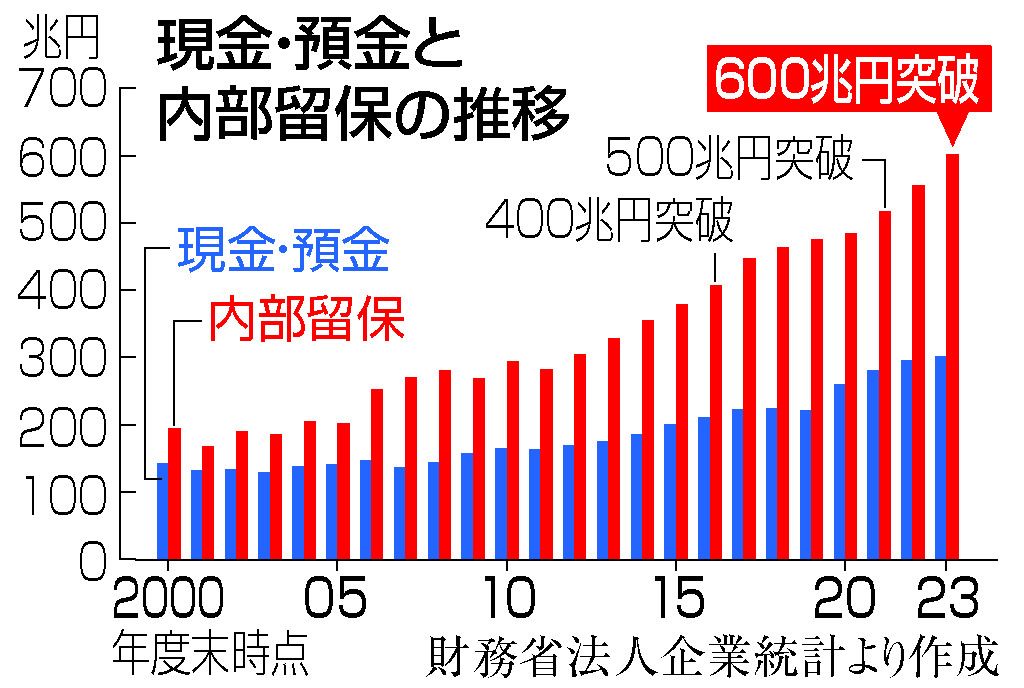

以下の図のとおり、日本企業の内部留保は2023年度末に過去最高の600兆9,857億円に達しました。これは、バブル経済の崩壊やリーマンショックなど、大きな経済危機を経験したことで「万が一に備えて現金を持っておこう」という考えが強まったためです。

この内部留保優先の考え方には大きな問題があります。新しい設備や技術開発、社員教育などへの投資が少なくなり、結果として会社の成長が遅くなっているのです。

2023年度の人件費は約221兆円と、内部留保の3分の1以下にとどまっています。さらに、企業がお金を使わずに内部留保として積み上げることで、経済全体の動きが鈍くなっているといえるでしょう。

2008年のリーマンショック以降、内部留保と現金・預金残高は約2倍に膨らみましたが、設備投資は伸び悩んでいます。特に製造業では、海外企業との競争激化や将来の不確実性への懸念から新規投資に対して慎重な姿勢のまま。

この結果、技術革新や生産性向上の機会を逃している可能性が指摘されています。

米国企業の攻めの投資戦略とは?

一方で、米国企業は新分野への投資を積極的に展開しており、特にGAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft)を中心としたテック企業が、AI開発やデジタル技術革新に巨額の資金を投入しています。

この動きを後押しするように、米国政府も半導体産業支援策「CHIPSおよび科学法」を制定。約40兆円規模の支援により、2024年までに国内の半導体製造能力を大幅に強化する計画を打ち出しました。

注目すべきは米国企業特有のチャレンジ精神でしょう。短期的な収益にとらわれず、将来性のある事業への投資を惜しまない姿勢が特徴的です。

その代表例がAmazonで、長年にわたり成長投資を優先した結果、現在の巨大企業への成長を実現したのです。人材育成面での投資も特筆に値します。GoogleやMicrosoftは社員一人当たり年間数百万円規模の教育予算を確保し、副業も推奨するなど、イノベーションを生み出す環境づくりに注力しているといえます。

デジタル化で広がる日米の差

デジタル技術への投資規模を比較すると、日米間の差は歴然としています。

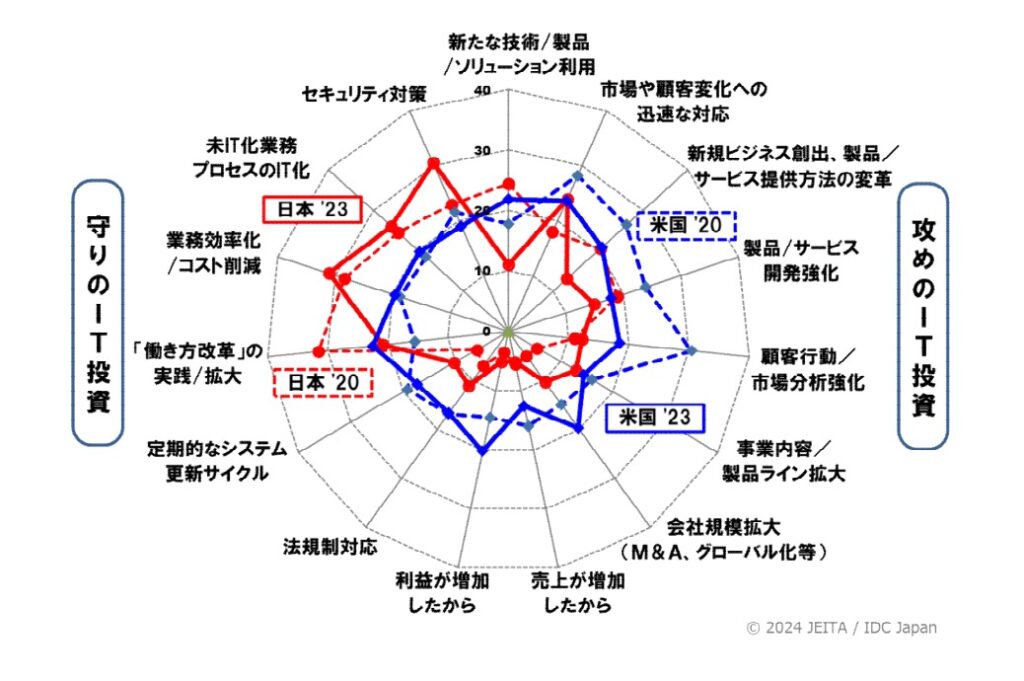

以下の図を見てみると、日本企業が業務効率化やセキュリティ対策など守りのIT投資を重視しているのに対し、米国企業は会社規模の拡大や市場分析の強化など「攻めのIT投資」を重視していることがわかります。

2022年度の調査によれば、日本企業のデジタル関連投資額が約8兆円だったのに対し、米国企業は約80兆円(約6,000億ドル)を投じ、実に10倍もの開きが生まれました。

人材育成においても、両国の方向性は大きく異なります。米国の4年制大学ではコンピュータサイエンス専攻の学生が増加傾向にあり、2023年には全学生の15%を占めるまでに。

対して日本では、同様の専攻を選ぶ学生は5%程度に過ぎません。企業内での人材育成投資にも顕著な差が表れています。

米国企業は、社員一人当たりの年間デジタルスキル向上予算として平均500万円を確保。一方の日本企業は、100万円程度の投資に限定されているのが現状です。

こうした投資や人材育成の違いは、生産性の格差となって表れました。

さらに、スタートアップ育成の面でも両国の差は顕著です。

2023年のスタートアップ投資額を見ると、米国が約15兆円規模であるのに対し、日本はわずか8,000億円。約20分の1という規模の違いが、両国のイノベーション創出力の差となって現れているといえるでしょう。

まとめ

日本企業は今、重要な転換期を迎えています。財務省は「内部留保の活用による構造的な賃上げを通じて、消費と投資の好循環を生み出すべき」との見解を示しました。

この流れを受け、2024年度は多くの企業が積極的な投資計画を打ち出しているため、内部留保を活用した大胆な賃上げの動きが加速する可能性があるといえます。

日本企業が国際競争力を取り戻すためには、これまでの「守り」の経営から「攻め」の姿勢への転換が求められるでしょう。特に重要なのが、デジタル技術の積極導入と、それを支える人材の育成です。

さらに、産学官連携の強化やスタートアップ支援など、イノベーション創出のための環境整備にも本腰を入れる必要があります。

このような変革を実現できるかどうかが、日本企業の、そして日本経済の将来を左右する重要な分岐点となるでしょう。