スマートフォンを開けば、投資で大きな利益を上げたという投稿が次々と目に飛び込んできます。「この銘柄で100万円儲けた!」「仮想通貨で人生が変わった!」といった華やかな投稿に、つい心が躍ってしまう人も多いでしょう。しかし、SNS上の投資情報には見えない落とし穴が潜んでいることをご存知でしょうか。

投資インフルエンサーの発信する情報と金融規制の境界線は曖昧で、個人投資家が適切な判断を下すのは決して簡単ではありません。今回は、SNS時代の投資情報との向き合い方について、法的な観点から実践的なリテラシーまで幅広く解説していきます。

投資インフルエンサーの責任範囲

金融商品取引法が定める境界線

投資インフルエンサーの発信内容を理解するうえで、まず押さえておきたいのが「投資助言」と「情報提供」の違いです。金融商品取引法では、投資助言業務を行う場合は金融庁への登録が必要とされています。

投資助言とは、具体的な銘柄について「買うべき」「売るべき」といった判断を示すことを指します。一方、情報提供は市場の動向や企業の業績などの客観的な事実を伝えることです。多くのインフルエンサーは「これは投資助言ではありません」という免責事項をつけ足すことで、この境界線を意識した発信を行っています。

グレーゾーンに潜む問題

しかし実際のSNS投稿では、この境界線は非常に曖昧です。特に問題となるのは、具体的な銘柄名を挙げて「今が買い時」と示唆する投稿や、有料サロンで具体的な投資戦略を販売する行為です。

実際、東京都に寄せられたSNS経由の投資トラブルの相談件数は、この数年で10倍以上に増加しており、オンラインサロンに誘導された末に高額な入会金を支払い、配当の約束を反故にされたという事例も報告されています。

SNS投資情報の見極め方

ステルスマーケティングの実態

SNS上の投資情報で特に注意が必要なのが、ステルスマーケティング(ステマ)の存在です。2023年10月から景品表示法の規制対象となったステマですが、投資分野では依然として巧妙な手法が用いられています。

ステルスマーケティング:広告であることを隠して商品やサービスを宣伝する手法

投資系のステマでは、特定の証券会社や投資商品への誘導を目的として、あたかも個人の成功体験であるかのように装った投稿が行われることがあります。

信頼できる情報の特徴

信頼できる投資情報の見極めポイントは以下の通りです。

- 情報源や根拠が明確に示されている

- メリットだけでなくリスクも適切に説明されている

- 過度に煽るような表現を避けている

- 投稿者の利害関係が透明に開示されている

- 投稿者の経歴や実績が確認できる

これらの要素を満たしていない情報については、慎重に判断しなければなりません。

海外と比較した日本の規制の現状

海外の厳格な規制動向

アメリカやヨーロッパでは、SNS上の金融情報発信に対する規制が日本よりも厳格に運用されています。アメリカの証券取引委員会(SEC)は、インフルエンサーによる株式推奨投稿について積極的な監視と処罰を行っており、適切な開示を怠った場合には高額な制裁金が科せられることもあります。

日本の規制の現状と課題

一方、日本では金融庁が2022年に「インターネット上の投資勧誘等に関する注意喚起」を発表しましたが、具体的な処罰事例はまだ限定的です。特に課題となっているのは、個人投資家の保護と表現の自由のバランスをどう取るかという点です。

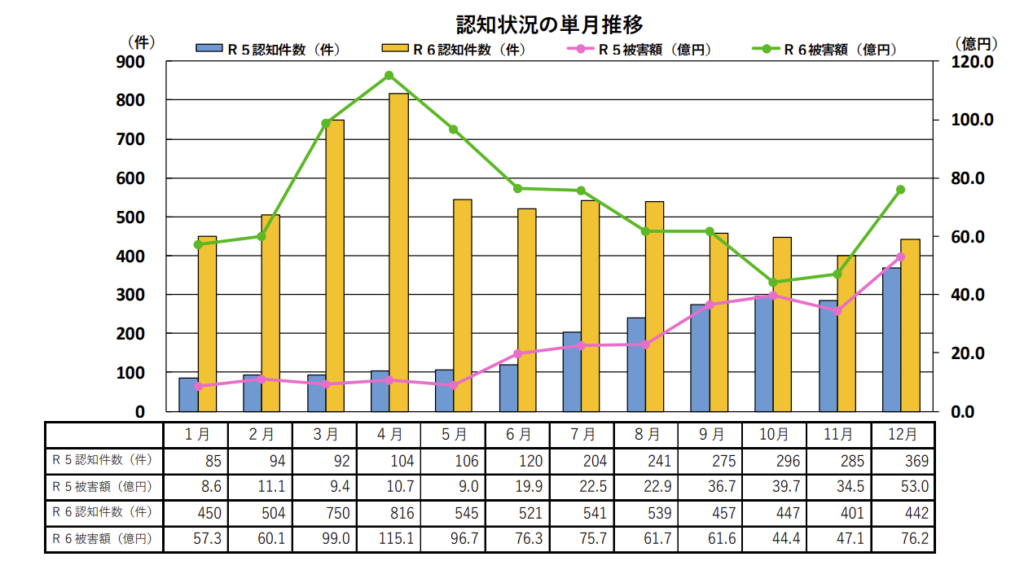

SNS型投資詐欺の被害状況

警察庁によると、SNSを悪用した投資名目の詐欺被害は、2024年の1年間に6,413件、およそ871億円にのぼり、件数・被害額ともに2023年から大きく増加しています。特に被害額については、前年の約3倍に急増しています。1件当たりの被害額が約1,358万円と大きいのも特徴です。

認知・検挙状況等について(確定値版)」

この急激な増加は、SNS上での投資情報に対する規制の遅れと、個人投資家の情報リテラシー不足が背景にあると考えられています。

個人投資家が身につけるべき情報リテラシー

SNS投資情報の検証

SNS時代の個人投資家に最も必要なスキルは、情報が正しいのかを検証する能力です。1つの情報源だけに頼るのではなく、複数の視点から同じ事象を分析することが重要になります。

例えば、ある銘柄について好材料が発表された場合、その情報をインフルエンサーの投稿だけで判断するのではなく、企業の公式発表や証券会社のレポート、経済メディアの分析記事など、さまざまな角度から情報を収集することが大切です。

感情的な判断を避ける仕組み作り

SNS上の投稿は、しばしば感情に訴えかける表現が用いられます。「今すぐ買わないと損をする」「この機会を逃したら二度とない」といった煽り文句に惑わされないためには、以下のような対策が効果的です。

- 投資判断は一晩考えてから行う

- 投資金額の上限を事前に決めておく

- 信頼できる相談相手を持つ

- 定期的に投資成績を振り返る

お金のこととなると冷静さを欠いて正しい判断ができなくなってしまいます。事前に仕組みを作っておくことで、詐欺に巻き込まれる可能性を減らすことができます。

継続的な学習

金融市場は常に変化しており、個人投資家として成功するためには継続的な学習が欠かせません。特に重要なのは、基本的な金融知識の習得です。企業の財務諸表の読み方や経済指標の見方、リスク管理の手法など、投資の基礎となる知識をしっかりと身につけることで、SNS上の情報を適切に評価できるようになります。

まとめ

SNS時代の投資情報は、手軽にアクセスできる反面、情報の質や発信者の意図を見極めることが難しく、個人投資家には高度な情報リテラシーが求められます。投資インフルエンサーの発信内容を鵜呑みにするのではなく、法的な観点や海外の規制動向も踏まえながら、冷静に判断することが大切です。

誰でも発信できるからこそ「誰が言っているか」よりも「何を言っているか」を見極める力が問われています。感情的な投資判断を避け、継続的な学習を通じて自分自身の投資スキルを向上させることが、長期的な投資成功への近道となるでしょう。