「毎日決まった時間に出社する」「無断欠勤は絶対NG」これまで当たり前だった働き方のルールが、今大きく変わろうとしています。最近では「引きこもり採用」や「無断欠勤OK」を掲げる企業が現れ、話題を呼んでいます。

一見すると非常識に思えるこれらの取り組みですが、実は深刻な人手不足や働き方の多様化という社会課題に対する新しいアプローチなのです。今回は、これまでの常識を覆すこれらの雇用形態について、そのメリットやデメリット、そして私たちの働き方の未来について考えてみましょう。

変化する採用基準と新しい働き方

従来の採用から何が変わったのか

これまでの日本企業の採用では、「協調性」「コミュニケーション能力」「規則正しい勤務態度」が重視されてきました。しかし、IT技術の発達とコロナ禍を経て、企業の価値観は大きく変化しています。現在注目されているのは、以下のような新しい採用基準です。

- スキル・成果重視:出社頻度よりも実際の業務成果を評価

- 場所不問:リモートワークを前提とした勤務形態

- 時間の自由度:フレックスタイムや裁量労働制の拡大

- 多様性の受容:従来の「普通」にとらわれない人材の積極採用

デジタル化が後押しする働き方改革

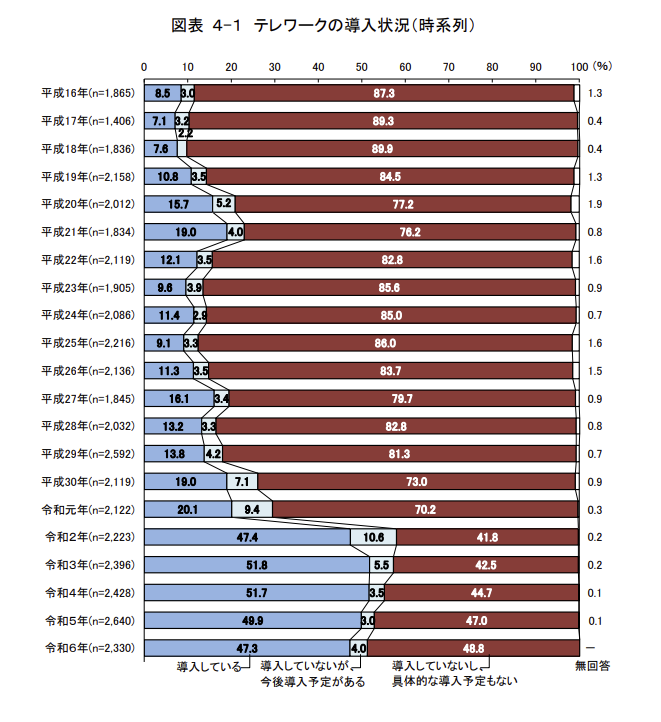

総務省の「令和6年 通信利用動向調査報告書(企業編)」によると、テレワークを導入している企業の割合は47.3%に達しており、働く場所の制約は確実に緩和されています。

この変化が、従来の採用基準では見過ごされがちだった優秀な人材に光を当てることになったのです。

引きこもり採用とは?背景と対象者

「引きこもり採用」とは、長期間にわたって社会参加が困難だった人々を積極的に雇用する取り組みです。対象となるのは、必ずしも医学的な意味での引きこもりだけではありません。具体的な対象者には以下のような人々が含まれます。

- 長期間の就職活動困難者:面接や対人関係に強い不安を抱える人

- 在宅ワーク希望者:外出や通勤に困難を感じる人

- 特定分野の高いスキル保有者:プログラミングやデザインなどの専門技術を持つ人

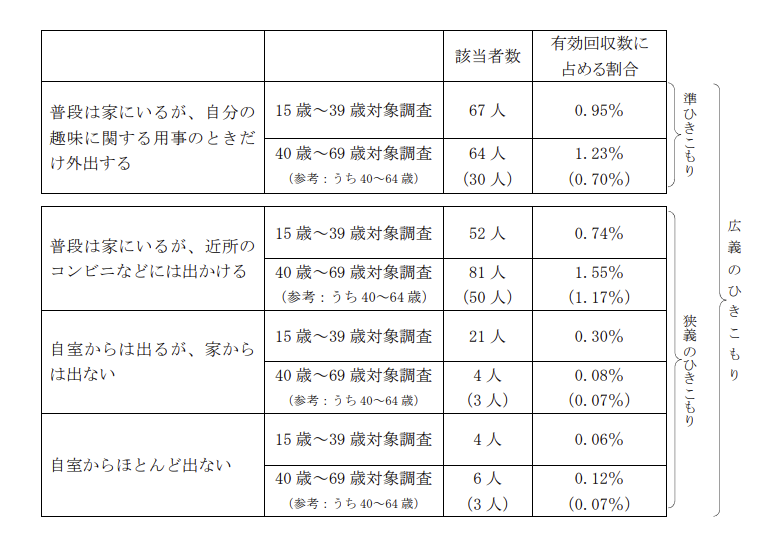

こども家庭庁の「こども・若者の意識と生活に関する調査(令和4年度)」によると、引きこもり状態にある人は15~39歳で2.05%、40~64歳で2.02%でした。これを全国の数字にあてはめると、約146万人と推計されます。

この中には、高い専門スキルを持ちながら従来の働き方に適応できない人材が多数含まれているのです。

無断欠勤OK企業の実態と狙い

「無断欠勤OK」と聞くと、規律の緩い会社を想像するかもしれませんが、実際はそうではありません。これは精神的な負担を軽減し、従業員が無理なく働ける環境を作るための配慮といえます。実際にこのような制度を導入している企業では、以下のような工夫がなされています。

- 事後報告制度:欠勤の理由は後日でも構わない

- 柔軟な勤務時間:週単位や月単位での労働時間管理

- 成果重視の評価:出勤日数ではなく業務成果で評価

- メンタルヘルスサポート:カウンセリングや相談窓口の充実

これらの制度により、従業員は「休むことへの罪悪感」から解放され、結果的によりよいパフォーマンスを発揮できるようになるのです。

引きこもり採用のメリットとデメリット

メリット

引きこもり採用や柔軟な勤務制度は、企業にとって以下のようなメリットをもたらします。

従来の採用では見つけられなかった高いスキルを持つ人材を獲得できます。特にIT分野では、コミュニケーションよりも技術力が重要な場面が多く、大きな戦力となります。

精神的な負担が軽減された職場では離職率が大幅に改善することが分かっています。実際に、健康経営を積極的に推進している企業の離職率は全国平均を大幅に下回る結果が出ており、メンタルヘルス対策の効果が数値として現れています

多様な背景を持つ人材が集まることで、従来にない発想やアイデアが生まれやすくなります。働く人にとっても、この新しい働き方は多くの恩恵をもたらします。精神的な安全性が確保されることで、本来の能力を発揮しやすくなり、キャリア形成の機会も広がります。

デメリット

一方、引きこもり採用にはデメリットも存在します。

- チームワークの維持:メンバーの出勤状況が不規則になると、チーム内のコミュニケーションや協力体制の維持が困難になる場合があります

- 業務の属人化リスク:特定の人に業務が集中し、その人が休んだ際に業務が停滞するリスクがあります

- 評価制度の複雑化:従来の勤務態度による評価が困難になり、新たな評価基準の構築が必要になります

これらの課題に対して、先進的な企業では以下のような対策を講じています。

- デジタルツールの活用:チャットやプロジェクト管理ツールでの情報共有

- 業務の標準化:誰でも対応できるマニュアルの整備

- 定期的な1on1面談:個別のサポートとフィードバック

このように、適切な対策を講じることで引きこもり採用のデメリットを抑えることが可能です。

今後の課題と展望|誰もが働ける社会の実現に向けて

持続可能な制度設計の重要性

引きこもり採用や柔軟な勤務制度を成功させるためには、以下のような点が重要です。

- 段階的な導入

いきなり全面的に制度を変更するのではなく、部署や職種を限定して試験的に導入し、効果を検証しながら拡大していく必要があります。

- 継続的な改善

制度導入後も定期的に効果を測定し、問題点があれば柔軟に修正していく姿勢が求められます。

- 社会全体の理解促進

企業単独の取り組みだけでなく、社会全体でこのような働き方への理解を深めていくことが重要です。

若い世代が知っておくべき働き方の多様性

これからの時代、働き方はますます多様化していきます。若い世代の皆さんも、将来のキャリアを考える際には「正社員として毎日出社する」という働き方だけでなく、さまざまな選択肢があることを知っておくことが大切です。自分の特性や価値観に合った働き方を見つけることで、より充実したキャリアを築くことができるでしょう。

まとめ:誰もが「働ける」社会へ

引きこもり採用や無断欠勤OKといった新しい働き方は、一見すると常識外れに思えるかもしれません。しかし、これらは人手不足や働き方の多様化という現代社会の課題に対する真摯な取り組みなのです。重要なのは、従来の「普通」にとらわれず、一人ひとりが持つ能力を最大限に活かせる環境を作ることです。

若い世代の皆さんも、将来のキャリアを考える際には、このような多様な働き方があることを知っておくとよいでしょう。誰もが自分らしく働ける社会の実現に向けて、私たち一人ひとりができることからはじめていきたいものです。