インタビュー取材にご協力いただいた方

和田 雅昭(わだ まさあき)氏

公立はこだて未来大学 副理事長・副学長/システム情報科学部 情報アーキテクチャ学科 教授

静岡県焼津市生まれの宮城県仙台市育ち。1993年3月に北海道大学水産学部漁業学科を卒業後、株式会社東和電機製作所に入社。2004年3月に北海道大学大学院水産科学研究科環境生物資源科学専攻博士後期課程を修了し、同社を退社。博士(水産科学)。2005年1月より公立はこだて未来大学に着任し、2012年4月からは教授として就任。2023年4月から公立はこだて未来大学の副理事長・副学長として大学運営にも携わっている。

気候変動や水産資源の減少といった課題に直面する日本の漁業。そうした現場でいま、ICT(情報通信技術)を活用した「スマート水産業」が注目されています。公立はこだて未来大学の和田雅昭(わだまさあき)副理事長・副学長は、ホタテの大量斃死(へいし)という海の異変を目の当たりにしたことを契機に、ICTを駆使して漁業の現場に変革をもたらしてきました。本記事では、和田氏の歩みとともに、ICT漁業が持つ可能性と課題、そして私たちが「魚を選ぶ」ことの意味について考えます。

【ICT漁業への道】海の異変がもたらした転機

―― 和田先生がICT漁業に関わるようになったきっかけ、背景についてお聞かせください

和田先生:北海道大学水産学部を卒業後、私は漁業機械メーカーでプログラマーとして働いており、海や漁業に対する情熱を持っていました。しかし、ある年転機が訪れたのです。1990年代後半、北海道の内浦湾(噴火湾)で、育成中のホタテの大量斃死という事件がありました。当時、温暖化という言葉はほとんど使われておらず、漁師たちは海の環境変化にほとんど意識がありませんでした。漁師たちはホタテの大量斃死の原因が機械にあると考えていましたが、私は海水温の異常を示す記事を見つけていました。

機械が原因であれば直せば済む話ですが、もし本当に海が変わり始めているのであれば、漁師たちはいつか手遅れになるのではないかという危機感を覚えたのです。また、機械を使う際にも、例えば「この一週間は水温変化が激しいので作業は控えるべき」といった情報を提供できれば、漁師にとってより有益になると直感しました。この海の異変によって、私はICTを介し、漁師の役に立つ情報を届けたいと考えるようになりました。そこで、海についてもっと深く学びたいと考え、民間企業を退職し大学へ進んだのです。

マリンITプロジェクトの軌跡

―― 民間企業を辞め、研究の道に進まれたのですね

和田先生:公立はこだて未来大学へ着任してからは、漁業に関する実践的な研究を始めました。産学官連携の取り組みである「マリンITプロジェクト」は、ベテラン漁師の知見を形式知化し、ICT技術を使って可視化・共有することでした。IoT技術の先駆けのような取り組みでしたね。漁師の知見をデータに置き換えるには、根気強く漁師と向き合い、信頼関係を築くことが不可欠でした。このような地道な作業を通じて、漁業現場の暗黙知を可視化することに成功し、それを活用するための仕組みやシステムづくりを進めてきました。

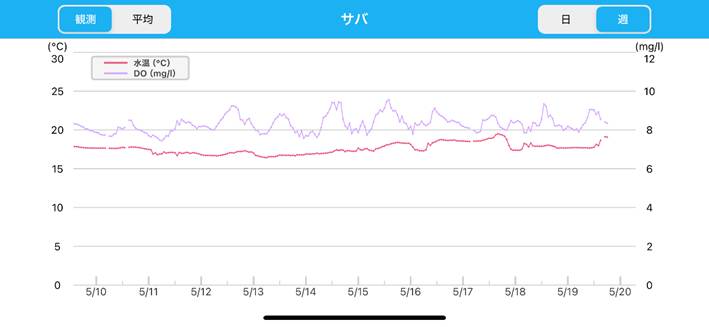

まず北海道の昆布漁で大きな成果を上げました。昆布は成長が進むと商品価値が増し、ある時期を過ぎると寄生虫がつき商品価値が落ちてしまうという特性があります。私たちのシステムを導入することで、漁師はブイを浮かべるだけで常時水温を把握できるようになり、「そろそろ寄生虫が発生し始めるので、この一週間で出荷を終えてください」といった具体的な指示が可能になりました。

―― ホタテにもシステムを導入したのでしょうか?

和田先生:ホタテでは昆布ほどのストレートな効果は得られませんでした。ホタテは水温だけでなく、プランクトンの状況や稚貝自体の健康状態など、要因が多岐にわたるため、水温データだけでは漁獲量に直結しないという難しさがあったのです。

―― その後、どのようなことがきっかけで「マリンITプロジェクト」を成功させたのでしょうか?

和田先生:プロジェクトが一気に広がりを見せたのは、東日本大震災(3.11)の後でした。

宮城県出身である私は、地元の漁業復興に貢献したいという思いがあったのです。震災後、一度は都会に出てサラリーマンになっていた若い世代が、故郷の漁業を立て直そうとUターンしてくる動きがありました。彼らは漁業経験が浅いため、経験やカンに頼る従来の漁業では難しく、スマートフォンで情報を見て作業を決定するというICT活用に抵抗がなかったのです。この若い世代の参入が、スマート水産業が全国的に広がる大きなきっかけになったと私は考えています。

―― 若い世代にとってはスマートフォンの操作は簡単だと思いますが、高齢の漁師に対し、どのようにスマート水産業を普及させたのでしょうか?

和田先生:現在、私たちのシステムは70代のベテラン漁師にも活用されています。これは、彼らが直感的に使えるよう、UI(ユーザーインターフェース)に徹底的に工夫を凝らした結果です。現場を知らない人が作ると、あまりにも立派なものを作りすぎてしまい、かえって現場で使いこなせないということが起こりがちです。海のことも情報技術も両方理解していることが、この分野を進めていく上での鍵となります。

昆布からマグロ、そして持続可能な漁業へ

―― 現在、どのようなICT技術を沿岸漁業に導入・活用されていますか? 具体的な事例を教えてください

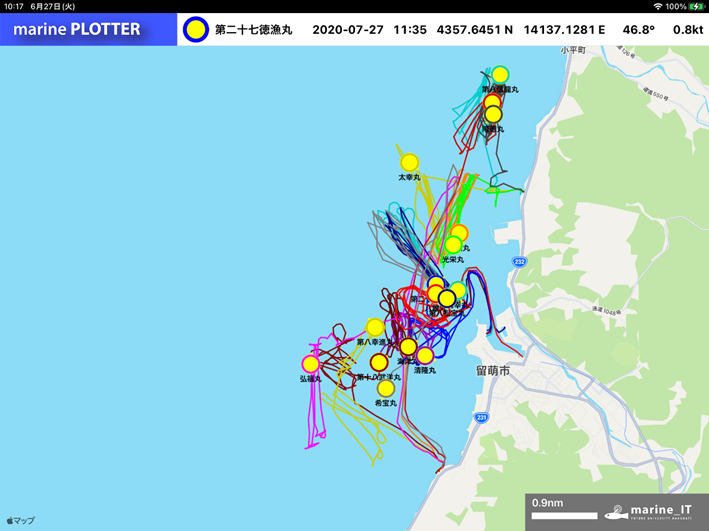

和田先生:現在は、昆布だけでなく、様々な魚種や地域でICT技術が活用されています。例えば、函館の定置網漁では、船の動きと漁獲情報をリアルタイムで把握し、「どの船がいつ、どの網で、何をどれだけ獲っているか」という情報を可視化しています。これにより、魚の移動状況を予測し、効率的な漁業につなげることができます。

沖縄の石垣島では、クロマグロの流通を支援するシステムを導入しています。各漁船の漁獲状況をリアルタイムで共有し、さらに豊洲や大阪、名古屋などの市場情報と連携することで、マグロの流通をコントロールし、単価向上に貢献しています。これまで石垣島のマグロは台風などの影響で流通量が不安定になりがちでしたが、このシステムにより計画的な出荷が可能になりました。

また、琵琶湖では高齢化が進む漁業の後継者育成のために、ベテラン漁師の船の動きをデータとして記録しています。これにより、新しく漁業を始める人がゼロからではなく、ベテランのノウハウを数値データとして学ぶことができるようになりました。漁師の経験やカンといった属人的な要素を可視化し、共有することで、新規参入のハードルを下げ、持続可能な漁業へとつなげることが可能です。

ICT漁業がもたらす持続可能性への貢献

―― ICTの導入は、沿岸漁業の持続可能性にどのように貢献するとお考えですか? 具体的なメカニズムや効果についてお聞かせください

和田先生:漁業における資源の状態は、人間の健康状態と似ています。目に見えない健康状態が悪化しても、レントゲン写真などで可視化されれば、人はその状態を理解し、行動変容につながります。海の資源も同様で、過剰に漁獲し続ければいつか枯渇するということは分かっていても、「まだ大丈夫だろう」という感覚で乱獲が続いてしまうことがあります。しかし正確なデータに基づいて「これはもう危険な状態だ」と資源の状況を可視化できれば、漁師たちは共通認識を持ち、自主的に漁獲ルールを設けて、それを守るようになるでしょう。

―― ICT技術の導入によって乱獲が解消された事例について教えてください

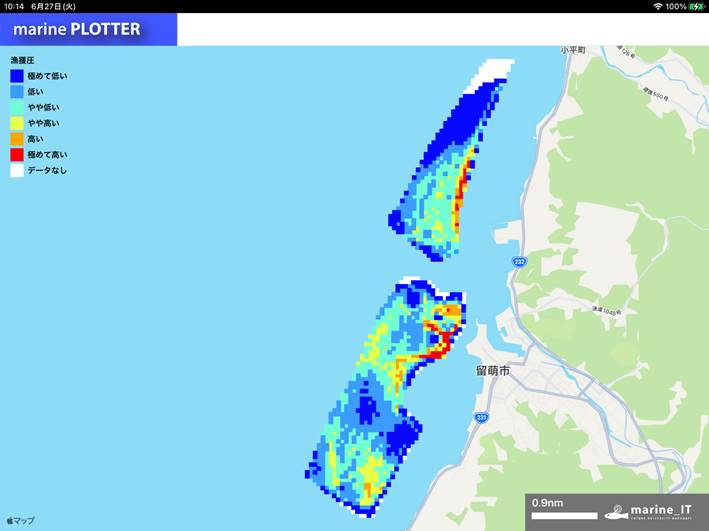

和田先生:北海道のナマコ漁では、漁師自身が資源管理に取り組んでいます。資源の状態を色分けした地図で示し、経年変化で資源が減少していることを可視化しました。ICT技術の導入によって「このままではナマコがいなくなってしまう」という危機感が共有でき、漁獲量の上限設定や、漁場の使用ルールを自ら決める動きにつながりました。ただし、私たちがデータを見せることはできても、漁獲を止めるよう指示することはできません。漁師たちはそれによって生計を立てているからです。重要なのは、漁師自身がデータについて納得し、主体的にルールを作り、それを守ることです。

―― 和田先生が最近特に力を入れているのは、どのようなことでしょうか?

和田先生:最近特に力を入れているのは、魚を獲ったり育てたりする上でどれくらい「環境負荷」がかかっているかを数値化する取り組みです。これはSDGsやカーボンニュートラルといった、今日の社会が直面する課題にも直結するテーマです。消費者の環境意識が高まっている一方で、食料の将来に対する不安も増しています。

こうした取り組みをするきっかけとなったのが函館の定置網漁のデータです。函館で大量に獲れるおいしいサバが、地元のスーパーでは見かけず、代わりにノルウェー産や千葉県産のサバが並んでいたので不思議に思ったのです。しかし沖縄に行った際、函館産のサバが冷凍で運ばれ、現地のマグロの餌として与えられているのを見て衝撃を受けました。つまり、函館で獲れたサバは、沖縄で養殖されたマグロの餌となり、そのマグロがひょっとすると函館の回転寿司で消費されているかもしれないという、非効率な流通が起こっているのです。「贅沢品」とされているマグロやブリ、タイといった養殖魚のために遠方で獲れた天然の魚を餌にしている状況は、エネルギー効率の面で大きな矛盾を抱えていると感じました。そこで、漁獲方法による環境負荷の違いについても数値化し始めたのです。

―― 漁獲方法による環境負荷の違いの例について教えてください

和田先生: 例えば、函館のスルメイカの場合、釣りの漁法でイカ1匹を獲るのにペットボトル500ml相当の燃油を消費します。一方、定置網ではヤクルト1本分の燃油で8匹も獲れることが分かりました。この数値は、どちらの漁法が良い悪いという単純な話ではなく、釣り漁業においては情報共有を通じて外れの漁場に行かないようにするなど、新たな取り組みを始めるための指標になります。

もちろん、CO2排出量だけが環境負荷の軸ではありません。定置網ではイカ以外の魚も混獲されるため、資源保護の観点から見ると課題もあります。このように多角的な情報をどのように可視化し、漁業者や消費者に伝えていくかは難しい課題ですが、水産行政が具体的な取り組みを進める上での強力な裏付けになると考えています。

導入と運用のコスト、そして収益への影響

―― ICT漁業の実践において、導入コストや運用コスト、収益にはどのような影響があるでしょうか?

和田先生:ICT漁業の実践において、導入コストや運用コスト、そしてそれが収益にどう影響するかは重要な問題です。現在、水産庁も導入費用の一部を補助する「2/3補助」などの施策を通じて、ICT技術の普及を推進しています。しかし、単に導入するだけでなく、それが漁業者の収益にどのように結びつくかを具体的に示すことが不可欠です。例えば、私たちのシステムを導入した場合、「3年後にどのような効果があったのか?」という実績を提示していくことが重要です。具体的なデータに基づいた効果の提示は、新たな導入を検討する漁師にとって説得力がある情報ではないでしょうか。

―― ICTを導入することによる収益面のメリットを教えてください。

和田先生:漁師がICTツールを導入することで、これまで経験とカンに頼っていた部分がデータによって裏付けられるようになり、より効率的で計画的な操業が可能です。これにより、燃料費の削減や漁獲量の安定化、さらには高値で取引される時期を見計らった出荷など、様々な形で収益の向上に貢献することができます。ただし、導入コストや運用コストは技術の種類や規模によって異なります。初期投資を抑えるための補助金制度の活用や、導入後の運用サポート体制の充実も、普及を促進する上での重要な要素です。

魚を選ぶ私たちにできることとは? 選ぶ力が未来を変える

―― ICT漁業を実践する上で、現在どのような課題に直面されていますか?これらの課題に対し、どのような対策を講じていらっしゃいますか?

和田先生:全国的な課題として費用の問題があります。漁船や海に設置した機器から得られるデータをインターネットや衛星で集め、データベースとして蓄積し、分析して活用するまでのシステム構築にかかる費用は非常に高額です。漁師や養殖業者が自分でサーバーを構築するのは難しいですね。 現在、大学のサーバーを活用し、データ管理および配信システムを構築し、漁師に無償で提供しています。 これによって、漁師の費用負担を抑え、ICT漁業の普及を促進しています。ただし、これは一時的な対策でしかありません。長期的な持続可能性のためには、国がデータの管理・運用を行う仕組みを構築し、個人でも大きな負担なく利用できる形にする必要があるでしょう。水産庁もその必要性を認識していると思います。

―― 今後、ICT漁業はどのように発展していくとお考えですか?将来的なビジョンについてお聞かせください?

和田先生:ICT漁業の将来については、漁業そのものよりも、消費者の価値観が変化していくことが重要です。環境負荷の高い漁業や水産物に対する消費者の意識が高まると、より持続可能な方法で生産された水産物への需要が増加するでしょう。今の小学生が大人になった頃には水産物に対する価値観も変わっていくかもしれません。例えば、マグロの養殖にかかる環境負荷や、獲れたてのイカの環境負荷を具体的に知ることで、消費者の購買行動に変化が生まれる可能性があります。この変化に対応するためには、生産者側も消費者の価値観に合わせ、ICTを活用して環境負荷を低減する生産技術や新しい仕組みを導入していくことが必要だと思います。

―― 最後に読者の方に向けてメッセージをお願いできますか?

和田先生:日頃口にする魚介類などの「食の背景」を意識してほしいですね。単においしい、新鮮であるというだけでなく、それがどのように生産され、どのような環境負荷がかかっているのかを知ることで、より持続可能な食の選択につながることを期待しています。

和田 雅昭先生のご紹介リンク:

ー 和田 雅昭(副理事長・教授)| 公立はこだて未来大学 教員紹介