かつては一億総中流といわれた日本社会でしたが、都市部のマンション価格は急騰し、多くの人々にとって手の届かない夢になりつつあります。パリでは既に中間層が郊外へ押し出され、都市の分断が社会問題化しました。

そして今、同じ現象が東京・大阪・名古屋といった日本の大都市でも少しずつ進行しています。価格が高いという問題だけでなく、社会構造の変化を伴う深刻な課題として、この問題を考えてみましょう。

パリで起こった都市の分断

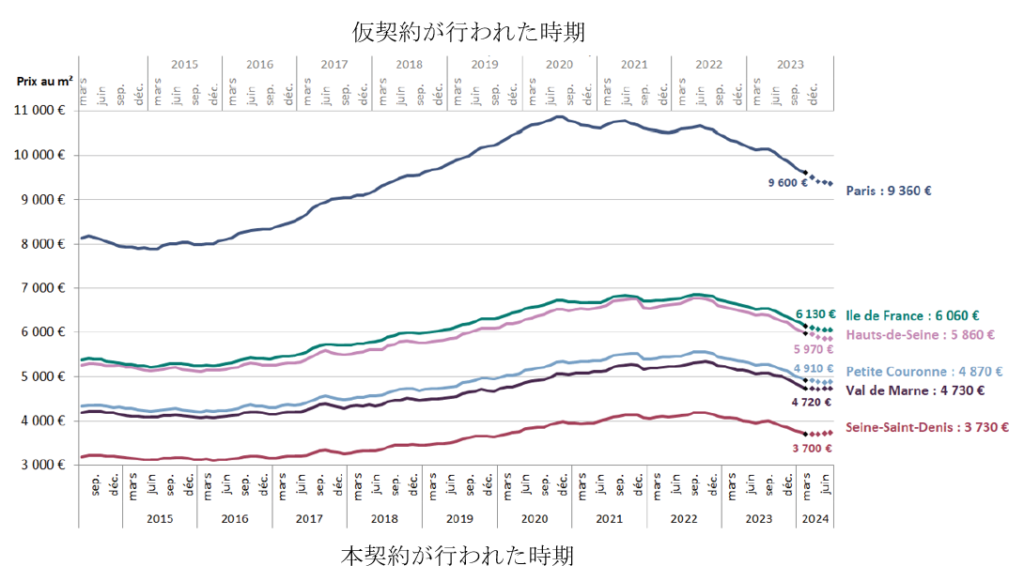

フランスの首都パリでは中心部の不動産価格が高騰し、中間所得層が郊外へと押し出される状態になっています。パリ市内の中古マンションの価格は1平方メートルあたり約1万ユーロ(約160万円)に達し、一般的なサラリーマンが住める環境ではなくなりました。

この結果、パリでは以下のような社会現象が進行しています。これらは居住地の変化にとどまらず、社会全体の分断につながる大きな問題となっているのです。

- 中心部には富裕層と観光客向け施設のみが集中し、地域コミュニティの多様性が失われつつある

- 中間層は郊外の「バンリュー」と呼ばれる地域に移住せざるを得ず、通勤時間の増加や生活の質の低下を強いられている

- 郊外と都心の間に経済的・文化的な断絶が生まれ、社会的な一体感が失われている

都市の分断は住む場所が変わるという問題だけでなく、社会全体の分断につながる大きな課題です。実際、2005年にはパリ郊外で大規模な暴動が発生し、社会問題として世界中に注目されました。日本も他人事ではなく、同じような問題が少しずつ進行していることを認識しなければなりません。

日本の大都市でも進む都市の分断

パリと同様に日本でも、特に東京・大阪・名古屋といった大都市圏で、都市の分断が少しずつ進んでいます。これは一時的な価格上昇ではなく、社会構造の変化を伴う長期的な課題として捉えなければなりません。

東京23区の新築マンション価格高騰

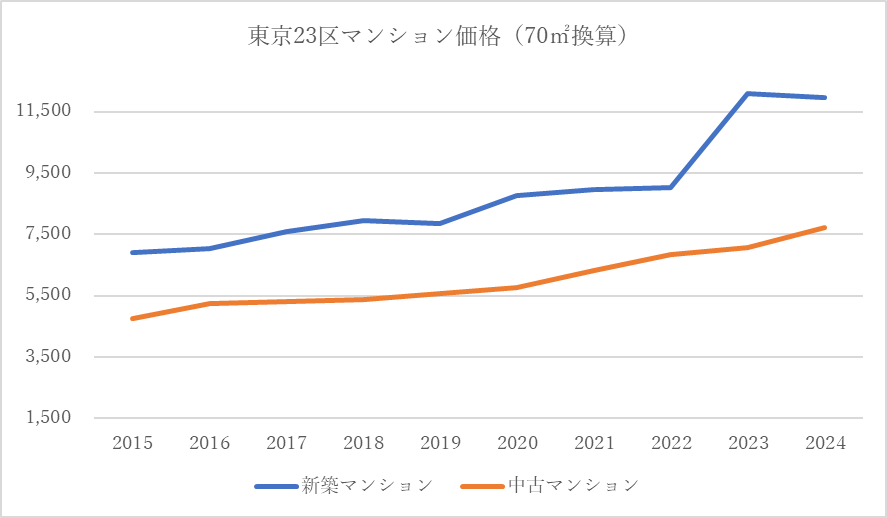

東京23区の新築マンションの平均価格は、2024年には1平方メートルあたり約160万円で推移しており、10年前と比較して約1.5倍に上昇しています。特に都心5区(千代田・中央・港・新宿・渋谷)では、1平方メートルあたり200万円を超える物件も珍しくありません。

また、中古マンション価格も2024年には1平方メートルあたり100万円を超えてきています。

この価格高騰により、かつては「夢のマイホーム」と呼ばれた都心のマンション購入が、多くの一般家庭にとって現実的な選択肢ではなくなりつつあります。年収1,000万円を超える世帯でさえ、都心の広めのマンションを購入するのは難しい状況といえるでしょう。

建築コストと人手不足の深刻化

この価格高騰には、以下のようなさまざまな要因が見られます。これらはすぐに解決できる問題ではなく、日本社会の課題として捉えなければなりません。

- 建築資材の価格上昇(鉄鋼材やコンクリートなど)が建設コストを押し上げている

- 建設業界の深刻な人手不足により、人件費が上昇し続けている

- 都心部の土地価格の上昇が止まらず、マンション価格の下支えとなっている

特に建設業界の人手不足は深刻で、日本建設業連合会によると、建設技能労働者は2025年までに約110万人不足すると予測されています。これは価格が高い問題を超え、建てたくても建てられない状況へと発展しつつあります。この供給制約は、今後さらに価格を押し上げる要因となる可能性が高いのです。

空洞化する郊外

一方で、都心部の価格高騰と対照的に、郊外では空洞化問題が進行しています。これは、都市の二極化をさらに加速させる要因となっています。

郊外の住宅地の価値下落

かつてベッドタウンとして栄えた郊外の住宅地では、若年層の流出と高齢化により、住宅の価値が下落し続けています。国土交通省の調査によると、首都圏の郊外住宅地の地価は、過去10年間で平均10〜20%下落しました。

特に問題なのは、以下のような抜け出せない状況になりつつある点です。この悪循環は一度始まると止めるのが難しく、地域全体の衰退につながる恐れがあります。

- 若年層の流出による地域の活力低下が進み、コミュニティの維持が困難になっている

- 人口減少に伴い商業施設や公共サービスの撤退が進み、生活の利便性が低下している

- 利便性の低下がさらなる人口減少と住宅価値の下落を招き、負のスパイラルが加速している

このような状況は、住宅の価格が下がるという経済的な問題だけでなく、地域コミュニティの崩壊や社会的孤立といった深刻な社会問題につながる可能性があります。

二極化する日本の住宅市場

こうした状況は、日本の住宅市場が「住めない都心」と「空洞化する郊外」という二極化の道を歩んでいることを示しています。この二極化は住宅問題だけでなく、社会の分断につながる可能性があるでしょう。

都心部では富裕層や外国人投資家向けの高級マンションが建設される一方、郊外では空き家が増加し、地域の活力が失われています。この二極化は、日本社会の格差拡大の象徴といえるのかもしれません。

建てたくても建てられない時代の到来

さらに深刻なのは、近い将来「建てたくても建てられない」状況が本格化する可能性があることです。これは価格問題を超えた、日本社会全体の構造的な課題として捉えなければなりません。

建設業界の構造的問題

日本の建設業界は以下のような問題を抱えています。これらはすぐに解決できるものではなく、長期的な視点を持って対策していかなければなりません。

- 就業者の平均年齢の上昇(55歳以上が約35%)により、熟練技術者の不足が深刻化している

- 若年層の建設業離れ(新規就業者の減少)が続き、技術の継承が難しくなっている

- 外国人労働者への依存度が高まっているが、言語や文化の壁により生産性向上に限界がある

価格が高いという問題だけでなく、物理的に供給が追いつかない状況を生み出しつつあります。この供給制約は、今後さらに価格高騰を招く可能性が高いのです。

住宅供給の制約による社会的影響

住宅供給の制約は、以下のようなさまざまな社会的影響をもたらす可能性があります。

- 都市部における所得格差の拡大と、それに伴う社会的分断の深刻化

- 若年層の結婚・出産の遅延による少子化のさらなる加速

- 地方と都市の格差拡大による国土の不均衡な発展

これらは、日本社会を持続するために考えなければならない課題です。住宅政策だけでなく、社会保障や労働政策、教育政策など、多角的なアプローチが求められています。

まとめ

日本の大都市で進行するマンション価格の高騰は、価格問題だけでなく社会構造の変化を伴う大きな課題です。パリで既に顕在化している「都市の分断」が日本でも少しずつ進行している一方で、郊外では空洞化が進み「住めない都心」と「空洞化する郊外」という二極化が進んでいます。

さらに、建設業界の人手不足や構造的な問題により、建てたくても建てられない状況が本格化する恐れもあります。これらは、地域政策や労働政策、教育政策など、さまざまな視点を持ってで取り組む必要があるでしょう。私たち一人ひとりも将来の住まいについて、より長期的な視点で考える時期に来ているのかもしれません。